Статическая оперативная память

Статическая память (SRAM) – это энергозависимая полупроводниковая память с произвольным доступом, в которой каждый разряд хранится в триггере, позволяющем поддерживать состояние разряда без постоянной перезаписи. Для организации чтения и записи из ячейки памяти дополнительно используется три или более транзисторов.

1. Устройство триггера.

Для того чтобы понять принцип работы статической памяти, обратимся к истокам схемотехники. И начнем с описания принципа работы триггера, изображенного на рисунке 1.

Триггер – это элемент памяти с двумя стабильными состояниями – «0» и «1». В установленном состоянии триггер сохраняется, пока на него подается питание.

Обычно триггер имеет два входа:

- R (Reset) – сбросить триггер (установить в состояние «0»),

- S (Set) – установить триггер в состояние «1»,

и два выхода: Q и инвертированное Q ().

Входы R и S используются для установки состояния триггера. Если на вход S подать напряжение, соответствующее логической единице (далее просто логическую единицу), а на вход R – напряжение, соответствующее логическому нулю (далее просто логический ноль), то триггер перейдет в состояние единицы и сохранит это состояние даже, если на вход S перестать подавать сигнал.

Если на вход S подать логический ноль, а на вход R – логическую единицу, то триггер перейдет в состоянии сохранения нуля.

При подаче на оба входа логического нуля, состояние триггера не измениться.

При подаче на оба входа логической единицы, в общем случае состояние триггера будет неопределенно, то есть неизвестно, в какое состояние он перейдет.

В таблице 1 приводится перечень всех возможных состояний триггера.

| S | R | Q i | Q i+1 | i | i+1 |

| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |

| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |

| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |

| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |

| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |

| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |

| 1 | 1 | 0 | ? | 1 | ? |

| 1 | 1 | 1 | ? | 0 | ? |

Таблица 1. Состояния триггера, в зависимости от сигналов на входе.

Рассмотрев логику работы триггера, давайте разберемся, как же он устроен. Структурная схема триггера приведена на рисунке 2.

Как видно из рисунка, состоит он из двух инвертеров (логических элементов «НЕ»), причем выход одного инвертера замкнут на вход другого.

Давайте рассмотрим, как же работают эти инвертеры при подаче различных сигналов на вход.

Первый случай, на вход S подана логическая единица, а на вход R – логический ноль, то есть установка триггера в единичное состояние. И так, если на вход S подать логическую единицу, то, пройдя через инвертер D.D2, она примет значение логического нуля. Таким образом, на выходе будет логический ноль. На вход R был подан логический ноль, в результате, на выходе инвертера D.D1 будет логическая единица, а, соответственно, на выходе Q будет так же логическая единица.

Если сигналы с входов снять (на вход S и R подать логический ноль), то состояние триггера не изменится. Логическая единица с выхода инвертера D.D1 пойдет на вход инвертера D.D2, а логический ноль с выхода D.D2 пойдет на вход инвертера D.D1, в результате чего на выходе инвертера D.D1 будет логическая единица. То есть мы замкнули цикл, который будет продолжаться до тех пор, пока будет на триггер подводиться питание. Зачем нужно питание, рассмотрим чуть позже, когда будем разбирать принцип устройства инвертера.

Рассмотрим второй случай, когда на вход S подан логический ноль, а на вход R –логическая единица, то есть сброс триггера. И так, если на вход S подать логический ноль, то, пройдя через инвертер D.D2, он примет значение логической единицы. Таким образом, на выходе будет логическая единица. На вход R была подана логическая единица, в результате, на выходе инвертера D.D1 будет логический ноль, а, соответственно, на выходе Q будет тот же логический ноль.

Так же, как и в первом случае, при снятии сигналов с входов R и S состояние триггера не изменится.

Давайте теперь более подробно рассмотрим принцип работы инвертера. Существуют различные способы организации инвертера, мы рассмотрим только один из них, самый простой. Этого будет вполне достаточно, чтобы понять принцип его организации. И так на рисунке 4 изображена структурная схема инвертера.

На рисунке представлена простейшая схема реализации инвертера, состоящая из одного транзистора. Давайте рассмотрим, как он работает.

На элемент всегда подается питание Uп. В результате, создаваемый ток может пойти либо по линии AB, в этом случае на выходе инвертера ток будет отсутствовать (будет логический ноль), либо – по линии AC, в этом случае на выходе инвертера ток будет присутствовать (будет логическая единица).

По линии AB ток пойдет, если транзистор VT1 будет открыт, а для этого необходимо подать напряжение на вход инвертера.

По линии AC ток пойдет, если транзистор VT1 будет закрыт, а это произойдет при отсутствии напряжении на входе инвертера.

Таким образом, если на вход инвертера подается логическая единица, то на выходе будет логический ноль. И, соответственно, при подаче на вход инвертера логического нуля, на выходе будет поучена логическая единица.

2. Устройство ячейки статической памяти.

Теперь, зная, как работает триггер и инвертер, рассмотрим устройство ячейки статической памяти и принцип ее работы. Естественно, рассматривать мы будем простейшую ячейку памяти. На практике используют множество дополнительных ухищрений для повышения скорости работы статической памяти. Но, зная принцип работы элементарной ячейки статической памяти, вы без особого труда в дальнейшем разберетесь и в принципе работы других реализаций ячеек статической памяти.

На рисунке 4 приведена упрощенная схема одного из способов организации ячейки статической памяти.

Как видите, она состоит из одного триггера и трех транзисторов, выполняющих роль ключей, открывающих и закрывающих доступ к ячейке памяти. Транзисторы VT1 и VT2 используются для разрешения и запрета записи в ячейку, а транзистор VT3 – для разрешения и запрета чтения.

Для записи данных необходимо подать напряжение в линию строки, после чего транзисторы VT1, VT2 и VT3 откроются. Затем для записи единицы необходимо подать напряжение, соответствующее логической единице, на линию D и напряжение, соответствующее логическому нулю, на линию . Для переключения триггера в состояние хранения нуля необходимо подать напряжение, соответствующее логическому нулю, на линию D и напряжение, соответствующее логической единице, на линию .

В установленном состоянии триггер будет оставаться даже после снятия напряжения с линии строки и с линий D и до тех пор, пока на него будет подаваться питание Uп.

Для считывания данных необходимо на выходы D и подать напряжение, соответствующее логическому нулю, так как подача двух логических нулей на входы триггера не изменит его состояния, а затем подать напряжение на строку. В результате, транзистор VT3 откроется, и ток с триггера по линии Q пройдет в устройство считывания. Одновременно с транзистором VT3 откроются транзисторы VT1 и VT2. Но так как напряжение на линиях D и соответствует логическому нулю, то оно не повлияет на состояние транзистора.

Считывание данных с ячейки статической памяти, в отличие от чтения с ячейки динамической памяти, не приводит к потере сохраненного бита данных, поэтому, перезапись данных в ячейку статической памяти не требуется.

3. Устройство микросхемы статической памяти.

Давайте перейдем к следующему этапу изучения работы статической памяти и рассмотрим ее общую логику работы. Для этого обратимся к упрощенной структурной схеме статической памяти, изображенной на рисунке 5.

Начнем с записи данных в статическую память и рассмотрим случай записи единицы в ячейку М 11 .

В контроллер шины памяти от контроллера памяти, встроенного в северный мост материнской платы или в процессор , приходит адрес ячейки памяти и данные для записи. Адрес ячейки преобразуется на две составляющие – номер строки и номер столбца. Номер строки передается в «Дешифратор адреса строки», откуда на нужную строку подается напряжение.

Так как мы рассматриваем запись в ячейку М 11 , то напряжение с дешифратора адреса строки подается на первую строку. В результате, транзисторы VT1, VT2 и VT3 открываются. Аналогичные транзисторы других ячеек памяти, располагающихся в этой строке, также открываются.

Через транзистор VT3 первой ячейки и аналогичные транзисторы других ячеек памяти первой строки пойдет ток, соответствующий состоянию триггеров этих ячеек, в «Буфер данных». Однако «Буфер данных» получаемую информацию будет игнорировать, так как у него нет сигнала от «Блока управления» на сохранение считываемых данных.

Параллельно с подачей напряжения на строку матрицы памяти с «Блока работы с данными» будет выдано напряжение, соответствующее записываемым данным, в «Блоки записи 1 - m», а с «Блока дешифровки адреса столбца» на соответствующие столбцы будет выдано разрешение (напряжение, соответствующее логической единице) на запись данных.

Блоки записи используются для запрета выдачи тока в линии D и при чтении данных и преобразования из входящих сигналов данных их инвертируемых сигналов для переключения состояния триггеров, в которые необходимо сохранить данные.

В нашем случае, запись проводится в ячейку М 11 , и записывается единица. Соответственно, с «Блока работы с данными» будет выдана логическая единица в «Блок записи 1», и с «Блока дешифровки адреса столбца» будет выдана логическая единица в «Блок записи 1».

Рассмотрим работу «Блока записи 1» при таких входных сигналах. И так, на входе элемента D.D3 будет логическая единица, а на выходе – логический ноль, так как элемент D.D3 – инвертер (логический элемент «НЕ»). Соответственно, на входах элемента D.D4 (логический элемент «И») будут: логический ноль и логическая единица. В результате, на выходе этого элемента будет логический ноль.

На входах элемента D.D5 (логический элемент «И») будут две логические единицы, в результате, на выходе этого элемента будет логический ноль.

Следовательно, на выходе D1 «Блока записи 1» будет напряжение, соответствующее логическому нулю, а на выходе 1 будет напряжение, соответствующее логической единице. Эти напряжения будут поданы на все ячейки памяти первого столбца. Однако у всех ячеек, кроме первой, транзисторы, разрешающие запись, закрыты, а, следовательно, подаваемое напряжение попадет только на триггер первой ячейки и переведет его в состояние хранения единицы.

После изменения состояния триггера первой ячейки напряжение с первой строки снимается, и транзисторы VT1, VT2 и VT3 закрываются, запрещая запись и чтение из ячейки.

При записи нуля в ячейку памяти все происходит по той же схеме, только с «Блока работы с данными» в «Блок записи 1» будет подано напряжение, соответствующее логическому нулю. Это значит, что на выходе D1 «Блока записи 1» будет напряжение, соответствующее логической единице, а на выходе 1 будет напряжение, соответствующее логическому нулю. Эти значения напряжений переведут триггер первой ячейки памяти в состояние хранения нуля.

В установленном состоянии триггер первой ячейки останется, пока на него будет подаваться питание Uп.

Чтение записи происходит еще проще. От контроллера памяти приходит адрес ячеек памяти, с которых требуется считать данные, и команда на чтение.

В результате, адрес преобразуется в номер строки, и на соответствующую строку будет подано напряжение, которое откроет транзисторы разрешения/запрета чтения/записи.

Рассмотрим случай, когда данные считываются из первой ячейки. В этом случае напряжение с «Дешифратора адреса строки» будет подано в первую строку, что приведет к открытию транзисторов VT1, VT2 и VT3 ячейки М 11 и всех остальных ячеек первой строки. Ток с триггера первой ячейки, через транзистор VT1, беспрепятственно пройдет в «Буфер данных». То же самое произойдет с остальными ячейками первой строки. Считанные с ячеек памяти первой строки данные сохранятся в «Буфере данных».

После того, как информация в «Буфере данных» будет сохранена, «Дешифратор адреса столбцов» выдаст номера столбцов, данные с которых необходимо считать, в «Буфер данных». Соответствующие данные будут переданы из микросхемы памяти в контроллер памяти, располагающийся в материнской плате или непосредственно в процессоре.

Для того чтобы при чтении данных не происходила запись в эти же ячейки, ведь транзисторы, разрешающие запись, открыты, блоки записи выдают в линии D и всех столбцов матрицы памяти напряжение, соответствующее логическому нулю. Это происходит из-за того, что с блока дешифровки адреса столбцов выдается напряжение, соответствующее логическому нулю на все «Блоки записи».

Как видите, работа статической памяти очень похожа на работу динамической памяти , однако процесс записи и чтения гораздо быстрее, так как не тратится время на заряд и разряд конденсаторов и не требуется регенерация ячеек. Однако необходимо обратить внимание, что рассмотренная нами схема сильно упрощена, и на практике используют гораздо более сложные механизмы записи и чтения из памяти, повышающие надежность и скорость работы статической памяти. Однако описанный выше принцип работы позволяет понять основы функционирования статической памяти, ее недостатки и преимущества. Давайте попробуем сформулировать их (основные недостатки и преимущества).

4. Достоинства и недостатки статической памяти.

Достоинства:

- высокая скорость работы;

- нет необходимости регенерации ячеек.

Недостатки:

- высокая цена;

- низкая плотность упаковки;

- небольшой объем;

- высокое энергопотребление.

В связи с перечисленными выше достоинствами и недостатками, область применения статической памяти ограничивается, в основном, использованием ее в качестве КЭШ-памяти, что позволяет при небольшом увеличении стоимости уменьшить влияние недостатков динамической памяти на производительность ЭВМ. Однако, это все лишь компромисс, позволяющий несколько сгладить разрыв в производительности процессора и памяти, и все вытекающие отсюда последствия.

Требуется кардинальное решение проблемы существующей с момента зарождения вычислительной техники. Существует множество экспериментальных разработок, позволяющих получить быструю и дешевую оперативную память, но многие из них пока существуют только в виде лабораторных образцов, многие имеют недостаточную надежность и так далее. Наиболее перспективный путь развития оперативной памяти – это использование магниторезистивной памяти, получающей все большее распространение.

Использование микросхем SRAM при высоких требованиях к быстродействию компьютера для кеширования оперативной памяти и данных в механических устройствах хранения информации. Изучение устройства матрицы и типов (синхронная, конвейерная) статической памяти.

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

УНИВЕРСИТЕТ "ТУРАН"

Кафедра "информационных технологий"

тема: "Статическая память"

Выполнил: Айнакулов Д.А. 3курс, "ИС" 9 гр. Проверила: Зиятбекова Г.З.

Алматы 2009 г.

1. ВВЕДЕНИЕ

2. Статическая память

4. Типы статической памяти

5. Заключение

1. ВВЕДЕНИЕ

Персональные компьютеры PC сегодня стали незаменимыми помощниками человека во всех без исключения сферах человеческой деятельности. На компьютерах рассчитывают заработную плату и объем урожая, рисуют графики движения товаров и изменения общественного мнения, проектируют атомные реакторы и т.д.

Слово "компьютер" означает "вычислитель". Потребность в автоматизации обработки данных, в том числе вычислений, возникла очень давно. В настоящее время индустрия производства компьютерного железа и программного обеспечения является одной из наиболее важных сфер экономики развитых и развивающихся стран. Причины стремительного роста индустрии персональных компьютеров: невысокая стоимость; сравнительная выгодность для многих деловых применений; простота использования; возможность индивидуального взаимодействия с компьютеров без посредников и ограничений; высокие возможности по переработке, хранению и выдаче информации; высокая надежность, простота ремонта и эксплуатации; компьютерное железо адаптивно к особенностям применения компьютеров; наличие программного обеспечения, охватывающего практически все сферы человеческой деятельности, а также мощных систем для разработки нового программного обеспечения. Мощность компьютеров постоянно увеличивается, а область их применения постоянно расширяется. Компьютеры могут объединяться в сети, что позволяет миллионам людей легко обмениваться информацией с компьютерами, находящимися в любой точке земного шара. Так что же представляет собой это уникальное человеческое изобретение? Первый признак, по которому разделяют компьютеры, - платформа. Можно выделить две основные платформы ПК: Платформа IBM - совместимых компьютеров включает в себя громадный спектр самых различных компьютеров, от простеньких домашних персоналок до сложных серверов. Именно с этим типом платформ обычно сталкивается пользователь. Кстати, совершенно не обязательно, что лучшие IBM - совместимые компьютеры изготовлены фирмой IBM - породивший этот стандарт "голубой гигант" сегодня лишь один из великого множества производителей ПК. Платформа Apple - представлена довольно популярными на Западе компьютерами Macintosh. Они используют своё, особое программное обеспечение, да и "начинка" их существенно отличается от IBM. Обычно IBM-совместимые ПК состоят из трех частей (блоков): системного блока; монитора (дисплея); клавиатуры (устройства, позволяющего вводить символы в компьютер). Развитие электронной промышленности осуществляется такими быстрыми темпами, что буквально через один год, сегодняшнее "чудо техники" становится морально устаревшим вследствие того, что компьютерное железо постоянно модифицируется, появляется новое программное обеспечение. При этом принципы устройства компьютера остаются неизменными еще с того момента, как знаменитый математик Джон фон Нейман в 1945 году подготовил доклад об устройстве и функционировании универсальных вычислительных устройств.

2. Статическая память

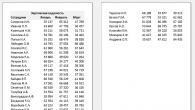

Статическая память, или SRAM (Statistic RAM) является наиболее производительным типом памяти. Микросхемы SRAM применяются для кэширования оперативной памяти, в которой используются микросхемы динамической памяти, а также для кэширования данных в механических устройствах хранения информации, в блоках памяти видеоадаптеров и т. д. Фактически, микросхемы SRAM используются там, где необходимый объем памяти не очень велик, но высоки требования к быстродействию, а раз так, то оправдано использование дорогостоящих микросхем. В персональных компьютерах с процессорами, у которых не было интегрированной на кристалле кэш-памяти второго уровня, всегда использовались микросхемы SRAM внешнего кэша. Для удешевления системных плат и возможности их модернизации производители системных плат с процессорами 486 и первых поколений Pentium устанавливали специальные кроватки (разъемы для микросхем с DIP-корпусом), в которые можно было устанавливать различные микросхемы SRAM, отличающиеся как по быстродействию и объему памяти, так и различной разрядностью. Для конфигурирования памяти на системной плате предусматривался набор джамперов. Для справки прямо на системной плате краской наносилась информация об установке джамперов, например, как показано в табл.(в колонках JS1 и JS2 указаны номера контактов, которые надо замкнуть перемычками).

Пример таблицы конфигурирования кэш-памяти на системной плате

Отметим, что изменением конфигурации кэш-памяти занимались только тогда, когда выходила из строя какая-либо микросхема кэш-памяти. В остальных случаях изменять положение джамперов не рекомендовалось. В дальнейшем, по мере разработки более совершенных микросхем SRAM, они непосредственно припаивались на системную плату в количестве 1, 2 или 4 штук. На системных платах, которые выпускаются сегодня, микросхемы SRAM используются, в основном, только для кэширования ввода/вывода и других системных функций.

3. Устройство матрицы статической памяти

Подобно ячейкам динамической, триггеры объединяются в единую матрицу, состоящую из строк (row) и столбцов (column), последние из которых так же называются битами (bit).

В отличии от ячейки динамической памяти, для управления которой достаточно всего одного ключевого транзистора, ячейка статической памяти управляется как минимум двумя. Это не покажется удивительным, если вспомнить, что триггер, в отличии от конденсатора, имеет раздельные входы для записи логического нуля и единицы соответственно. Таким образом, на ячейку статической памяти расходуется целых восемь транзисторов (см. рис.1) - четыре идут, собственно, на сам триггер и еще два - на управляющие "защелки".

Рис. 1. Устройство 6-транзистроной одно-портовой ячейки SRAM-памяти

Причем, шесть транзисторов на ячейку - это еще не предел! Существуют и более сложные конструкции! Основной недостаток шести транзисторной ячейки заключается в том, что в каждый момент времени может обрабатываться всего лишь одна строка матрицы памяти. Параллельное чтение ячеек, расположенных в различных строках одного и того же банка невозможно, равно как невозможно и чтение одной ячейки одновременно с записью другой.

Этого ограничения лишена многопортовая память. Каждая ячейка многопортовой памяти содержит один-единственный триггер, но имеет несколько комплектов управляющих транзисторов, каждый из которых подключен к "своим" линиям ROW и BIT, благодаря чему различные ячейки матрицы могут обрабатываться независимо. Такой подход намного более прогрессивен, чем деление памяти на банки. Ведь, в последнем случае параллелизм достигается лишь при обращении к ячейкам различных банков, что не всегда выполнимо, а много портовая память допускает одновременную обработку любых ячеек, избавляя программиста от необходимости вникать в особенности ее архитектуры.

Наиболее часто встречается двух - портовая память, устройство ячейки которой изображено на рис. 2. (внимание! это совсем не та память которая, в частности, применяется в кэше первого уровня микропроцессоров Intel Pentium). Нетрудно подсчитать, что для создания одной ячейки двух - портовой памяти расходуется аж восемь транзисторов. Пусть емкость кэш-памяти составляет 32 Кб, тогда только на одно ядро уйдет свыше двух миллионов транзисторов!

Рис. 2. Устройство 8-транзистроной двух портовой ячейки SRAM-памяти

Рис. 3. Ячейка динамической памяти воплощенная в кристалле

4. Типы статической памяти

Существует как минимум три типа статической памяти: асинхронная, синхронная и конвейерная. Все они практически ничем не отличаются от соответствующих им типов динамической памяти.

Асинхронная статическая память

Асинхронная статическая память работает независимо от контроллера и потому, контроллер не может быть уверен, что окончание цикла обмена совпадет с началом очередного тактового импульса. В результате, цикл обмена удлиняется по крайней мере на один такт, снижая тем самым эффективную производительность. "Благодаря" последнему обстоятельству, сегодня асинхронная память практически нигде не применяется (последними компьютерами, на которых она еще использовались в качестве кэша второго уровня, стали "трешки" - машины, построенные на базе процессора Intel 80386).

Синхронная статическая память

Синхронная статическая память выполняет все операции одновременно с тактовыми сигналами, в результате чего время доступа к ячейке укладывается в один-единственный такт. Именно на синхронной статической памяти реализуется кэш первого уровня современных процессоров.

Конвейерная статическая память

Конвейерная статическая память представляет собой синхронную статическую память, оснащенную специальными "защелками", удерживающими линии данных, что позволяет читать (записывать) содержимое одной ячейки параллельно с передачей адреса другой.

Так же, конвейерная память может обрабатывать несколько смежных ячеек за один рабочий цикл. Достаточно передать лишь адрес первой ячейки пакета, а адреса остальных микросхема вычислит самостоятельно, - только успевай подавать (забирать) записывание (считанные) данные!

За счет большей аппаратной сложности конвейерной памяти, время доступа к первой ячейке пакета увеличивается на один такт, однако, это практически не снижает производительности, т.к. все последующие ячейки пакета обрабатываются без задержек.

Конвейерная статическая память используется в частности в кэше второго уровня микропроцессоров Pentium-II и ее формула выглядит так: 2-1-1-1.

5. Заключение

История создания статической памяти уходит своими корнями в глубину веков. Память первых релейных компьютеров по своей природе была статической и долгое время не претерпевала практически никаких изменений - менялась лишь элементарная база: на смену реле пришли электронные лампы, впоследствии вытесненные сначала транзисторами, а затем TTL- и CMOS-микросхемами: но идея, лежащая в основе статической памяти, была и остается прежней...

К сожалению, между человеком и компьютером стоит трудно преодолимая для многих преграда -- различия в способах ввода, обработки и вывода информации. Соответственно, специалистов, которые отлично разбираются в компьютерном железе, не так много, и они всегда на вес золота.

Так как многие любят собирать компьютер самостоятельно, на сайте приведены самые важные сведения о способах сборки и настройки системного блока. Ведь чтобы собрать что-либо толковое, полезное для использования, надо достаточно ясно представлять, что собираешь, для какой области применения и, конечно, из каких узлов. Примерно так можно сформулировать все многообразие вопросов, возникающих перед человеком, когда он решит не купить готовый компьютер, а собрать его собственными руками выбирая то "железо", которое ему необходимо. В связи со стремительным развитие компьютерных технологий а также вследствие того, что компьютерное железо постоянно модифицируется и в прадажу постоянно поступают новые модели, некоторая информация, приведенная на сайте, постепенно теряет свою актуальность.

Список использованной литературы

1. Информатика. Учебное пособие /Ломтадзе В.В., Шишкина Л.П. - Иркутск: ИрГТУ, 1999. - 116с.

2. Информатика. Учебное пособие /Под ред. В.Г. Кирия. - Иркутск: ИрГТУ,1998 часть 2. - 382с.

3. Макарова Н.В. Информатика.- Москва: Финансы и статистика, 1997.

4. Горев А., Ахаян Р., Макашарипов С. Эффективная работа с СУБД. СПб.: Питер, 1997.

|

Чтобы скачать работу бесплатно нужно вступить в нашу группу ВКонтакте . Просто кликните по кнопке ниже. Кстати, в нашей группе мы бесплатно помогаем с написанием учебных работ. Через несколько секунд после проверки подписки появится ссылка на продолжение загрузки работы. |

|

| Бесплатная оценка | |

| Повысить оригинальность данной работы. Обход Антиплагиата. | |

|

РЕФ-Мастер

- уникальная программа для самостоятельного написания рефератов, курсовых, контрольных и дипломных работ. При помощи РЕФ-Мастера можно легко и быстро сделать оригинальный реферат, контрольную или курсовую на базе готовой работы - Статическая память.

|

|

| Как правильно написать введение?

Секреты идеального введения курсовой работы (а также реферата и диплома) от профессиональных авторов крупнейших рефератных агентств России. Узнайте, как правильно сформулировать актуальность темы работы, определить цели и задачи, указать предмет, объект и методы исследования, а также теоретическую, нормативно-правовую и практическую базу Вашей работы. |

|

|

Секреты идеального заключения дипломной и курсовой работы от профессиональных авторов крупнейших рефератных агентств России. Узнайте, как правильно сформулировать выводы о проделанной работы и составить рекомендации по совершенствованию изучаемого вопроса. |

|

| |

|

(курсовую, диплом или отчёт) без рисков, напрямую у автора.

Похожие работы:

12.01.2009/презентация

Память для вычислительных систем ее создание и характеристика особенностей. Создание устройств памяти и основные эксплуатационные характеристики. Функциональные схемы и способ организации матрицы запоминающих элементов. Виды магнитной и флеш памяти.

7.08.2007/курсовая работа

Компиляция программ на языке C/C++. Компиляция нескольких файлов. Библиотеки объектных файлов. Создание статической и динамической библиотеки. Функции работы. Создание динамической библиотеки для решения системы линейных уравнений.

14.10.2010/дипломная работа

Основные направления развития параллелизма, модели параллельного программирования. Автоматические средства разработки параллельного ПО, анализ последовательной программы. Разработка системы автоматического распараллеливания программ на языке Fortran77.

29.09.2008/лекция

Стратегия иерархического, многослойного управления большими системами. Метод согласования модели. Двухуровневое решение задачи статической оптимизации. Метод прогнозирования взаимодействия. Согласование цели, однородность. Время отклика прогнозирования.

24.11.2007/реферат

Контроль в управлении проектами в Украине. Системы автоматизированного проектирования. Контроль по возмущению и комбинированный контроль. Автоматический контроль, программное регулирование и следящие системы. Статический и астатический контроль.

Большинство из применяемых в настоящее время типов микросхем оперативной памяти не в состоянии сохранять данные без внешнего источника энергии, т.е. являются энергозависимыми (volatile memory). Широкое распространение таких устройств связано с рядом их достоинств по сравнению с энергонезависимыми типами ОЗУ (non-volatile memory): большей емкостью, низким энергопотреблением, более высоким быстродействием и невысокой себестоимостью хранения единицы информации.

Энергозависимые ОЗУ можно подразделить на две основные подгруппы: динамическую память (DRAM - Dynamic Random Access Memory) и статическую память (SRAM - Static Random Access Memory).

Статическая и динамическая оперативная память

В статических ОЗУ запоминающий элемент может хранить записанную информацию неограниченно долго (при наличии питающего напряжения). Запоминающий элемент динамического ОЗУ способен хранить информацию только в течение достаточно короткого промежутка времени, после которого информацию нужно восстанавливать заново, иначе она будет потеряна. Динамические ЗУ, как и статические, энергозависимы.

Роль запоминающего элемента в статическом ОЗУ исполняет триггер. Такой триггер представляет собой схему с двумя устойчивыми состояниями, обычно состоящую из четырех или шести транзисторов (рис. 5.7). Схема с четырьмя транзисторами обеспечивает большую емкость микросхемы, а следовательно, меньшую стоимость, однако у такой схемы большой ток утечки, когда информация просто хранится. Также триггер на четырех транзисторах более чувствителен к воздействию внешних источников излучения, которые могут стать причиной потери информации. Наличие двух дополнительных транзисторов позволяет в какой-то мере компенсировать упомянутые недостатки схемы на четырех транзисторах, но, главное - увеличить быстродействие памяти.

Рис. 5.7. Запоминающий элемент статического ОЗУ

Запоминающий элемент динамической памяти значительно проще. Он состоит из одного конденсатора и запирающего транзистора (рис. 5.8).

Рис. 5.8. Запоминающий элемент динамического ОЗУ

Наличие или отсутствие заряда в конденсаторе интерпретируются как 1 или 0 соответственно. Простота схемы позволяет достичь высокой плотности размещения ЗЭ и, в итоге, снизить стоимость. Главный недостаток подобной технологии связан с тем, что накапливаемый на конденсаторе заряд со временем теряется. Даже при хорошем диэлектрике с электрическим сопротивлением в несколько тераом (10 12 Ом) используемом при изготовлении элементарных конденсаторов ЗЭ, заряд теряется достаточно быстро. Размеры у такого конденсатора микроскопические, а емкость имеет порядок 1СГ 15 Ф. При такой емкости на одном конденсаторе накапливается всего около 40 000 электронов. Среднее время утечки заряда ЗЭ динамической памяти составляет сотни или даже десятки миллисекунд, поэтому заряд необходимо успеть восстановить в течение данного отрезка времени, иначе хранящаяся информация будет утеряна. Периодическое восстановление заряда ЗЭ называется регенерацией и осуществляется каждые 2-8 мс,

В различных типах ИМС динамической памяти нашли применение три основных метода регенерации:

Одним сигналом RAS (ROR - RAS Only Refresh);

Сигналом CAS, предваряющим сигнал RAS (CBR - CAS Before RAS);

Автоматическая регенерация (SR - Self Refresh).

Регенерация одним RAS использовалась еще в первых микросхемах DRAM. На шину адреса выдается адрес регенерируемой строки, сопровождаемый сигналом RAS. При этом выбирается строка ячеек и хранящиеся там данные поступают на внутренние цепи микросхемы, после чего записываются обратно. Так как сигнал CAS не появляется, цикл чтения/записи не начинается. В следующий раз на шину адреса подается адрес следующей строки и т. д., пока не восстановятся все ячейки, после чего цикл повторяется. К недостаткам метода можно отнести занятость шины адреса в момент регенерации, когда доступ к другим устройствам ВМ блокирован.

Особенность метода CBR в том, что если в обычном цикле чтения/записи сигнал RAS всегда предшествует сигналу CAS, то при появлении сигнала CAS первым начинается специальный цикл регенерации. В этом случае адрес строки не передается, а микросхема использует свой внутренний счетчик, содержимое которого увеличивается на единицу при каждом очередном CBR-цикле. Режим позволяет регенерировать память, не занимая шину адреса, то есть более эффективен.

Автоматическая регенерация памяти связана с энергосбережением, когда система переходит в режим «сна» и тактовый генератор перестает работать. При отсутствии внешних сигналов RAS и CAS обновление содержимого памяти методами ROR или CBR невозможно, и микросхема производит регенерацию самостоятельно, запуская собственный генератор, который тактирует внутренние цепи регенерации.

Область применения статической и динамической памяти определяется скоростью и стоимостью. Главным преимуществом SRAM является более высокое быстродействие (примерно на порядок выше, чем у DRAM). Быстрая синхронная SRAM может работать со временем доступа к информации, равным времени одного тактового импульса процессора. Однако из-за малой емкости микросхем и высокой стоимости применение статической памяти, как правило, ограничено относительно небольшой по емкости кэш-памятью первого (L1), второго (L2) или третьего (L3) уровней. В то же время самые быстрые микросхемы динамической памяти на чтение первого байта пакета все еще требуют от пяти до десяти тактов процессора, что замедляет работу всей ВМ. Тем не менее благодаря высокой плотности упаковки ЗЭ и низкой стоимости именно DRAM используется при построении основной памяти ВМ.

Существует много различных видов оперативной памяти, но их все можно подразделить на две основные подгруппы - статическая память (Static RAM) и динамическая память (Dynamic RAM).

Эти два типа памяти отличаются, прежде всего, различной в корне технологической реализацией - SRAM будет хранить записанные данные до тех пор, пока не запишут новые или не отключат питание, а DRAM может хранить данные лишь небольшое время, после которого данные нужно восстановить (регенерировать), иначе они будут потеряны.

Рассмотрим достоинства и недостатки SRAM и DRAM:

1. Память типа DRAM, в силу своей технологии, имеет гораздо большую плотность размещения данных, чем SRAM.

2. DRAM гораздо дешевле SRAM,

3. но последняя производительнее и надежнее, поскольку всегда готова к считыванию.

СТАТИЧЕСКАЯ RAM

В современных компьютерах SRAM используется как кэш второго уровня и имеет сравнительно небольшой объем (обычно 128...1024 Кб). В кэше она используется именно потому, что к нему предъявляются очень серьезные требования в плане надежности и производительности. Основную же память компьютера составляют микросхемы динамической памяти.

Статическую память делят на синхронную и асинхронную. Асинхронная память уже не используется в персональных компьютерах, она была вытеснена синхронной еще со времен 486-ых компьютеров.

Применение статической памяти не ограничивается кэш-памятью в персональных компьютерах. Серверы, маршрутизаторы, глобальные сети, RAID-массивы, коммутаторы - вот устройства, где необходима высокоскоростная SRAM.

SRAM - очень модифицируемая технология - существует множество ее типов, которые отличаются электрическими и архитектурными особенностями. В обычной синхронной SRAM происходит небольшая задержка, когда память переходит из режима чтения в режим записи.

Поэтому в 1997 г. несколько компаний представили свои технологии статической RAM без такой задержки. Это технологии ZBT (Zero-Bus Turnaround - нуль-переключение шины) SRAM от IDT, и похожая NoBL (No Bus Latency - шина без задержек). ДИНАМИЧЕСКАЯ RAM(вся память за исключением сегмента данных-64кб,стекопамяти-16кб,собственным телом программ)

Память типа DRAM гораздо шире распространена в вычислительной технике благодаря двум своим достоинствам перед SRAM - дешевизне и плотности хранения данных. Эти две характеристики динамической памяти компенсируют в некоторой степени ее недостатки - невысокое быстродействие и необходимость в постоянной регенерации данных.

Сейчас существуют около 25-ти разновидностей DRAM, так как производители и разработчики памяти пытаются угнаться за прогрессом в области центральных процессоров.

основные типы динамической памяти - от старых Conventional и FPM DRAM до еще не воплощенных в жизнь QDR, DDR SDRAM, RDRAM.

Оперативная память имеет 3 раздела:

- 640 кб. DOS – осн. ОЗУ

- 1мб основные модули Windows – верхняя ОЗУ

- оставшиеся модули – расширенная ОЗУ

18. МОДУЛЬ ПАМЯТИ DIMM. ДРУГИЕ ТИПЫ МОДУЛЕЙ ПАМЯТИ.

Оперативная память компьютера относится к одному из важнейших элементов компьютера, определяющих производительность и функциональные возможности всей системы. Оперативная память представлена определенным количеством микросхем ОЗУ на материнской плате. Если сравнительно недавно микросхемы ОЗУ подключались через специальные панельки - разъемы, позволявшие менять отдельные микросхемы без пайки, то в настоящее время архитектура компьютера предусматривает их размещение на небольших платах-модулях. Такие модули памяти устанавливаются в специальные разъемы-слоты на материнской плате. Одним из вариантов такого решения явились SIMM-модули (SIMM - single in-line memory modules).

Миниатюрные SIMM-модули, или просто SIMM, представляют собой блоки оперативной памяти разной емкости. Широкое распространение нашли SIMM на 4, 8, 16, 32 и даже 64 Мбайт.

SIMM бывают двух разных типов: на 30 pin и 72 pin, где pin ("пин") означает число контактов подключения к специализированному разъему ОЗУ на материнской плате. При этом 30 pin и 72 pin SIMM - не взаимозаменяемые элементы.

Внешний вид модуля DIMM

Модули типа DIMM наиболее распространены в виде 168-контактных модулей, устанавливаемых в разъём вертикально и фиксируемых защёлками. В портативных устройствах широко применяются SO DIMM - разновидность DIMM малого размера (англ. SO - small outline), они предназначены в первую очередь для портативных компьютеров.

Внешний вид модуля RIMM

Модули типа RIMM менее распространены, в таких модулях выпускается память типа Direct RDRAM. Они представлены 168/184-контактными прямоугольными платами, которые обязательно должны устанавливаться только в парах, а пустые разъёмы на материнской плате занимаются специальными заглушками. Это связано с особенностями конструкции таких модулей.

19. ВНЕШНЯЯ ПАМЯТЬ. РАЗНОВИДНОСТИ УСТРОЙСТВ ВНЕШНЕЙ ПАМЯТИ.

Внешняя память (ВЗУ) предназначена для длительного хранения программ и данных, и целостность её содержимого не зависит от того, включен или выключен компьютер. В отличие от оперативной памяти, внешняя память не имеет прямой связи с процессором. Информация от ВЗУ к процессору и наоборот циркулирует примерно по следующей цепочке:

Взу óОЗУ ó Кэш ó Процессор

В состав внешней памяти компьютера входят:

- накопители на жёстких магнитных дисках;

- накопители на гибких магнитных дисках;

- накопители на компакт-дисках;

- накопители на магнито-оптических компакт-дисках;

- накопители на магнитной ленте (стримеры) и др.

1. Накопители на гибких магнитных дисках

Дискета состоит из круглой полимерной подложки, покрытой с обеих сторон магнитным окислом и помещенной в пластиковую упаковку, на внутреннюю поверхность которой нанесено очищающее покрытие. В упаковке сделаны с двух сторон радиальные прорези, через которые головки считывания/записи накопителя получают доступ к диску.

Способ записи двоичной информации на магнитной среде называется магнитным кодированием.

Он заключается в том, что магнитные домены в среде выстраиваются вдоль дорожек в направлении приложенного магнитного поля своими северными и южными полюсами. Обычно устанавл

ивается однозначное соответствие между двоичной информацией и ориентацией магнитных доменов.

Информация записывается по концентрическим дорожкам (трекам ), которые делятся на секторы . Количество дорожек и секторов зависит от типа и формата дискеты. Сектор хранит минимальную порцию информации, которая может быть записана на диск или считана. Ёмкость сектора постоянна и составляет 512 байтов.

В настоящее время наибольшее распространение получили дискеты со следующими характеристиками: диаметр 3,5 дюйма (89 мм), ёмкость 1,44 Мбайт, число дорожек 80, количество секторов на дорожках 18.

Дискета устанавливается в накопитель на гибких магнитных дисках (англ. floppy-disk drive ), автоматически в нем фиксируется , после чего механизм накопителя раскручивается до частоты вращения 360 мин -1 . В накопителе вращается сама дискета, магнитные головки остаются неподвижными. Дискета вращается только при обращении к ней. Накопитель связан с процессором через контроллер гибких дисков.

В последнее время появились трехдюймовые дискеты, которые могут хранить до 3 Гбайт информации. Они изготовливаются по новой технологии Nano2 и требуют специального оборудования для чтения и записи.

2. Накопители на жестких магнитных дисках

Если гибкие диски - это средство переноса данных между компьютерами, то жесткий диск - информационный склад компьютера .

Как и у дискеты, рабочие поверхности платтеров разделены на кольцевые концентрические дорожки, а дорожки - на секторы. Головки считывания-записи вместе с их несущей конструкцией и дисками заключены в герметически закрытый корпус, называемый модулем данных. При установке модуля данных на дисковод он автоматически соединяется с системой, подкачивающей очищенный охлажденный воздух. Поверхность платтера имеет магнитное покрытие толщиной всего лишь в 1,1 мкм, а также слой смазки для предохранения головки от повреждения при опускании и подъёме на ходу. При вращении платтера над ним образуется воздушный слой, который обеспечивает воздушную подушку для зависания головки на высоте 0,5 мкм над поверхностью диска.

Винчестерские накопители имеют очень большую ёмкость: от 10 до 100 Гбайт. У современных моделей скорость вращения шпинделя (вращающего вала) обычно составляет 7200 об/мин, среднее время поиска данных 9 мс, средняя скорость передачи данных до 60 Мбайт/с. В отличие от дискеты, жесткий диск вращается непрерывно . Все современные накопители снабжаются встроенным кэшем (обычно 2 Мбайта), который существенно повышает их производительность. Винчестерский накопитель связан с процессором через контроллер жесткого диска.

4. Накопители на компакт-дисках

Здесь носителем информации является CD-ROM (Сompact Disk Read-Only Memory - компакт диск, из которого можно только читать).

CD-ROM представляет собой прозрачный полимерный диск диаметром 12 см и толщиной 1,2 мм, на одну сторону которого напылен светоотражающий слой алюминия, защищенный от повреждений слоем прозрачного лака. Толщина напыления составляет несколько десятитысячных долей миллиметра.

Информация на диске представляется в виде последовательности впадин (углублений в диске) и выступов (их уровень соответствует поверхности диска), расположеных на спиральной дорожке, выходящей из области вблизи оси диска. На каждом дюйме (2,54 см) по радиусу диска размещается 16 тысяч витков спиральной дорожки. Для сравнения - на поверхности жесткого диска на дюйме по радиусу помещается лишь несколько сотен дорожек. Емкость CD достигает 780 Мбайт . Информация наносится на диск при его изготовлении и не может быть изменена.

CD-ROM обладают высокой удельной информационной емкостью, что позволяет создавать на их основе справочные системы и учебные комплексы с большой иллюстративной базой. Один CD по информационной емкости равен почти 500 дискетам. Cчитывание информации с CD-ROM происходит с достаточно высокой скоростью, хотя и заметно меньшей, чем скорость работы накопителей на жестком диске. CD-ROM просты и удобны в работе, имеют низкую удельную стоимость хранения данных, практически не изнашиваются, не могут быть поражены вирусами, c них невозможно случайно стереть информацию.

В отличие от магнитных дисков, компакт-диски имеют не множество кольцевых дорожек, а одну - спиральную, как у грампластинок. В связи с этим, угловая скорость вращения диска не постоянна. Она линейно уменьшается в процессе продвижения читающей лазерной головки к краю диска.

Для работы с CD-ROM нужно подключить к компьютеру накопитель CD-ROM (рис. 2.9), преобразующий последовательность углублений и выступов на поверхности CD-ROM в последовательность двоичных сигналов. Для этого используется считывающая головка с микролазером и светодиодом. Глубина впадин на поверхности диска равна четверти длины волны лазерного света. Если в двух последовательных тактах считывания информации луч света лазерной головки переходит с выступа на дно впадины или обратно, разность длин путей света в этих тактах меняется на полуволну, что вызывает усиление или ослабление совместно попадающих на светодиод прямого и отраженного от диска света.

Если в последовательных тактах считывания длина пути света не меняется, то и состояние светодиода не меняется. В результате ток через светодиод образует последовательность двоичных электрических сигналов, соответствующих сочетанию впадин и выступов на дорожке.

Различная длина оптического пути луча света в двух последовательных тактах считывания информации соответствует двоичным единицам. Одинаковая длина соответствует двоичным нулям.

Сегодня почти все персональные компьютеры имеют накопитель CD-ROM. Но многие мультимедийные интерактивные программы слишком велики, чтобы поместиться на одном CD. На смену технологии СD-ROM стремительно идет технология цифровых видеодисков DVD . Эти диски имеют тот же размер, что и обычные CD, но вмещают до 17 Гбайт данных , т.е. по объему заменяют 20 стандартных дисков CD-ROM. На таких дисках выпускаются мультимедийные игры и интерактивные видеофильмы отличного качества, позволяющие зрителю просматривать эпизоды под разными углами камеры, выбирать различные варианты окончания картины, знакомиться с биографиями снявшихся актеров, наслаждаться великолепным качеством звука.

4. Накопитель на магнито-оптических компакт-дисках DVD

4,7 17 50-hd dvd 200 blue ray

Накопитель WARM (Write And Read Many times), позволяет производить многократную запись и считывание.

5. Накопители на магнитной ленте (стримеры)

Стримеры позволяют записать на небольшую кассету с магнитной лентой огромное количество информации. Встроенные в стример средства аппаратного сжатия позволяют автоматически уплотнять информацию перед её записью и восстанавливать после считывания, что увеличивает объём сохраняемой информации.

Недостатком стримеров является их сравнительно низкая скорость записи, поиска и считывания информации.

- Флешка

Кристалл на который записывается информация –32гб

20. ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ МОНИТОРЫ. МОНИТОРЫ, ПОСТОРЕННЫЕ НА ОСНОВЕ ЭЛТ

Видеосистема компьютера состоит из трех компонент:

монитор (называемый также дисплеем);

видеоадаптер ;

программное обеспечение (драйверы видеосистемы).

Видеоадаптер посылает в монитор сигналы управления яркостью лучей и синхросигналы строчной и кадровой развёрток. Монитор преобразует эти сигналы в зрительные образы. А программные средства обрабатывают видеоизображения - выполняют кодирование и декодирование сигналов, координатные преобразования, сжатие изображений и др.

Подавляющее большинство мониторов сконструированы на базе электронно-лучевой трубки (ЭЛТ) , и принцип их работы аналогичен принципу работы телевизора. Мониторы бывают алфавитно-цифровые и графические, монохромные и цветного изображения. Современные компьютеры комплектуются, как правило, цветными графическими мониторами.

1. Монитор на базе электронно-лучевой трубки

Основной элемент дисплея - электронно-лучевая трубка . Её передняя, обращенная к зрителю часть с внутренней стороны покрыта люминофором - специальным веществом, способным излучать свет при попадании на него быстрых электронов .

Люминофор наносится в виде наборов точек трёх основных цветов - красного , зелёного и синего . Эти цвета называют основными, потому что их сочетаниями (в различных пропорциях) можно представить любой цвет спектра.

Наборы точек люминофора располагаются по треугольным триадам. Триада образует пиксел - точку, из которых формируется изображение (англ. pixel - picture element, элемент картинки).

Расстояние между центрами пикселов называется точечным шагом монитора . Это расстояние существенно влияет на чёткость изображения. Чем меньше шаг, тем выше чёткость. Обычно в цветных мониторах шаг составляет 0,24 мм. При таком шаге глаз человека воспринимает точки триады как одну точку "сложного" цвета.

На противоположной стороне трубки расположены три (по количеству основных цветов) электронные пушки. Все три пушки "нацелены" на один и тот же пиксел, но каждая из них излучает поток электронов в сторону "своей" точки люминофора. Чтобы электроны беспрепятственно достигали экрана, из трубки откачивается воздух, а между пушками и экраном создаётся высокое электрическое напряжение, ускоряющее электроны. Перед экраном на пути электронов ставится маска - тонкая металлическая пластина с большим количеством отверстий, расположенных напротив точек люминофора. Маска обеспечивает попадание электронных лучей только в точки люминофора соответствующего цвета.

Величиной электронного тока пушек и, следовательно, яркостью свечения пикселов, управляет сигнал, поступающий с видеоадаптера.

На ту часть колбы, где расположены электронные пушки, надевается отклоняющая система монитора, которая заставляет электронный пучок пробегать поочерёдно все пикселы строчку за строчкой от верхней до нижней, затем возвращаться в начало верхней строки и т.д.

Количество отображённых строк в секунду называется строчной частотой развертки. А частота, с которой меняются кадры изображения, называется кадровой частотой развёртки. Последняя не должна быть ниже 85 Гц, иначе изображение будет мерцать .

2. Жидкокристаллические мониторы

Все шире используются наряду с традиционными ЭЛТ-мониторами. Жидкие кристаллы - это особое состояние некоторых органических веществ, в котором они обладают текучестью и свойством образовывать пространственные структуры, подобные кристаллическим. Жидкие кристаллы могут изменять свою структуру и светооптические свойства под действием электрического напряжения. Меняя с помощью электрического поля ориентацию групп кристаллов и используя введённые в жидкокристаллический раствор вещества, способные излучать свет под воздействием электрического поля, можно создать высококачественные изображения, передающие более 15 миллионов цветовых оттенков.

Большинство ЖК-мониторов использует тонкую плёнку из жидких кристаллов, помещённую между двумя стеклянными пластинами. Заряды передаются через так называемую пассивную матрицу - сетку невидимых нитей, горизонтальных и вертикальных, создавая в месте пересечения нитей точку изображения (несколько размытого из-за того, что заряды проникают в соседние области жидкости).

Активные матрицы вместо нитей используют прозрачный экран из транзисторов и обеспечивают яркое, практически не имеющее искажений изображение. Экран при этом разделен на независимые ячейки, каждая из которых состоит из четырех частей (для трёх основных цветов и одна резервная). Количество таких ячеек по широте и высоте экрана называют разрешением экрана. Современные ЖК-мониторы имеют разрешение 642х480, 1280х1024 или 1024х768. Таким образом, экран имеет от 1 до 5 млн точек, каждая из которых управляется собственным транзистором. По компактности такие мониторы не знают себе равных. Они занимают в 2 - 3 раза меньше места, чем мониторы с ЭЛТ и во столько же раз легче; потребляют гораздо меньше электроэнергии и не излучают электромагнитных волн, воздействующих на здоровье людей.

21. ПРИНТЕРЫ. ПЛОТТЕР. СКАНЕР

Существуют тысячи наименований принтеров. Но основных видов принтеров три: матричные, лазерные и струйные.

· Матричные принтеры используют комбинации маленьких штырьков, которые бьют по красящей ленте, благодаря чему на бумаге остаётся отпечаток символа. Каждый символ, печатаемый на принтере, формируется из набора 9, 18 или 24 игл, сформированных в виде вертикальной колонки. Недостатками этих недорогих принтеров являются их шумная работа и невысокое качество печати.

· Лазерные принтеры работают примерно так же, как ксероксы. Компьютер формирует в своей памяти "образ" страницы текста и передает его принтеру. Информация о странице проецируется с помощью лазерного луча на вращающийся барабан со светочувствительным покрытием, меняющим электрические свойства в зависимости от освещённости.

После засветки на барабан, находящийся под электрическим напряжением, наносится красящий порошок - тонер, частицы которого налипают на засвеченные участки поверхности барабана. Принтер с помощью специального горячего валика протягивает бумагу под барабаном; тонер переносится на бумагу и "вплавляется" в неё, оставляя стойкое высококачественное изображение. Цветные лазерные принтеры пока очень дороги.

· Струйные принтеры генерируют символы в виде последовательности чернильных точек . Печатающая головка принтера имеет крошечные сопла, через которые на страницу выбрызгиваются быстросохнущие чернила. Эти принтеры требовательны к качеству бумаги. Цветные струйные принтеры создают цвета, комбинируя чернила четырех основных цветов - ярко-голубого, пурпурного, желтого и черного.

Принтер связан с компьютером посредством кабеля принтера, один конец которого вставляется своим разъёмом в гнездо принтера, а другой - в порт принтера компьютера. Порт - это разъём, через который можно соединить процессор компьютера с внешним устройством .

Каждый принтер обязательно имеет свой драйвер - программу, которая способна переводить (транслировать) стандартные команды печати компьютера в специальные команды, требующиеся для каждого принтера.

Плоттеры используются для получения сложных конструкторских чертежей, архитектурных планов, географических и метеорологических карт, деловых схем. Плоттеры рисуют изображения с помощью пера.

Роликовые плоттеры прокручивают бумагу под пером, а планшетные плоттеры перемещают перо через всю поверхность горизонтально лежащей бумаги.

Плоттеру, так же, как и принтеру, обязательно нужна специальная программа - драйвер , позволяющая прикладным программам передавать ему инструкции: поднять и опустить перо, провести линию заданной толщины и т.п.

Если принтеры выводят информацию из компьютера, то сканеры, наоборот, переносят информацию с бумажных документов в память компьютера. Существуют ручные сканеры , которые прокатывают по поверхности документа рукой, и планшетные сканеры , по внешнему виду напоминающие копировальные машины.

Если при помощи сканера вводится текст, компьютер воспринимает его как картинку, а не как последовательность символов. Для преобразования такого графического текста в обычный символьный формат используют программы оптического распознавания образов.

22. ПОРТЫ УСТРОЙСТВ. ОХАРАКТЕРИЗОВАТЬ ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ПОРТОВ.

Принцип открытой архитектуры заключается в следующем:

- Регламентируются и стандартизируются только описание принципа действия компьютера и его конфигурация (определенная совокупность аппаратных средств и соединений между ними). Таким образом, компьютер можно собирать из отдельных узлов и деталей, разработанных и изготовленных независимыми фирмами-изготовителями.

- Компьютер легко расширяется и модернизируется за счёт наличия внутренних расширительных гнёзд, в которые пользователь может вставлять разнообразные устройства, удовлетворяющие заданному стандарту, и тем самым устанавливать конфигурацию своей машины в соответствии со своими личными предпочтениями.

Для того, чтобы соединить друг с другом различные устройства компьютера, они должны иметь одинаковый интерфейс (англ. interface от inter - между, и face - лицо).

Если интерфейс является общепринятым, например, утверждённым на уровне международных соглашений, то он называется стандартным .

Каждый из функциональных элементов (память, монитор или другое устройство) связан с шиной определённого типа - адресной, управляющей или шиной данных.

Для согласования интерфейсов периферийные устройства подключаются к шине не напрямую, а через свои контроллеры (адаптеры) и порты примерно по такой схеме:

Контроллеры и адаптеры представляют собой наборы электронных цепей, которыми снабжаются устройства компьютера с целью совместимости их интерфейсов. Контроллеры, кроме этого, осуществляют непосредственное управление периферийными устройствами по запросам микропроцессора.

Портами также называют устройства стандартного интерфейса : последовательный, параллельный и игровой порты (или интерфейсы).

К последовательному порту обычно подсоединяют медленно действующие или достаточно удалённые устройства, такие, как мышь и модем. К параллельному порту подсоединяют более "быстрые" устройства - принтер и сканер. Через игровой порт подсоединяется джойстик. Клавиатура и монитор подключаются к своим специализированным портам, которые представляют собой просто разъёмы .

23. АУДИОАДАПТЕР. ВИДЕОАДАПТЕР. ГРАФИЧЕСКИЙ АКСЕЛЕРАТОР. МОДЕМ.

Аудиоадаптер содержит в себе два преобразователя информации:

- аналого-цифровой, который преобразует непрерывные (то есть, аналоговые) звуковые сигналы (речь, музыку, шум) в цифровой двоичный код и записывает его на магнитный носитель;

- цифро-аналоговый, выполняющий обратное преобразование сохранённого в цифровом виде звука в аналоговый сигнал, который затем воспроизводится с помощью акустической системы, синтезатора звука или наушников.

Профессиональные звуковые платы позволяют выполнять сложную обработку звука, обеспечивают стереозвучание, имеют собственное ПЗУ с хранящимися в нём сотнями тембров звучаний различных музыкальных инструментов. Звуковые файлы обычно имеют очень большие размеры. Так, трёхминутный звуковой файл со стереозвучанием занимает примерно 30 Мбайт памяти. Поэтому платы Sound Blaster, помимо своих основных функций, обеспечивают автоматическое сжатие файлов.

Область применения звуковых плат - компьютерные игры, обучающие программные системы, рекламные презентации, "голосовая почта" (voice mail) между компьютерами, озвучивание различных процессов, происходящих в компьютерном оборудовании, таких, например, как отсутствие бумаги в принтере и т.п.

Наиболее распространенный видеоадаптер на сегодняшний день - адаптер SVGA (Super Video Graphics Array - супервидеографический массив), который может отображать на экране дисплея 1280х1024 пикселей при 256 цветах и 1024х768 пикселей при 16 миллионах цветов.

С увеличением числа приложений, использующих сложную графику и видео, наряду с традиционными видеоадаптерами широко используются разнообразные устройства компьютерной обработки видеосигналов :

· Графические акселераторы (ускорители) - специализированные графические сопроцессоры, увеличивающие эффективность видеосистемы. Их применение освобождает центральный процессор от большого объёма операций с видеоданными, так как акселераторы самостоятельно вычисляют, какие пиксели отображать на экране и каковы их цвета.

· Фрейм-грабберы , которые позволяют отображать на экране компьютера видеосигнал от видеомагнитофона, камеры, лазерного проигрывателя и т. п., с тем, чтобы захватить нужный кадр в память и впоследствии сохранить его в виде файла.

· TV-тюнеры - видеоплаты, превращающие компьютер в телевизор. TV-тюнер позволяет выбрать любую нужную телевизионную программу и отображать ее на экране в масштабируемом окне. Таким образом можно следить за ходом передачи, не прекращая работу.

Цифровые сигналы, вырабатываемые компьютером, нельзя напрямую передавать по телефонной сети, потому что она предназначена для передачи человеческой речи - непрерывных сигналов звуковой частоты.

Модем обеспечивает преобразование цифровых сигналов компьютера в переменный ток частоты звукового диапазона - этот процесс называется модуляцией , а также обратное преобразование, которое называется демодуляцией . Отсюда название устройства: модем - мо дулятор/дем одулятор.

Для осуществления связи один модем вызывает другой по номеру телефона, а тот отвечает на вызов. Затем модемы посылают друг другу сигналы, согласуя подходящий им обоим режим связи . После этого передающий модем начинает посылать модулированные данные с согласованными скоростью (количеством бит в секунду) и форматом. Модем на другом конце преобразует полученную информацию в цифровой вид и передает её своему компьютеру. Закончив сеанс связи, модем отключается от линии.

Управление модемом осуществляется с помощью специального коммутационного программного обеспечения .

Модемы бывают внешние , выполненные в виде отдельного устройства, и внутренние , представляющие собой электронную плату, устанавливаемую внутри компьютера. Почти все модемы поддерживают и функции факсов.

24. МУЛЬТИМЕДИА. ТЕХНОЛОГИИ МУЛЬТИМЕДИА.

Термин “мультимедиа ” образован из слов “мульти ” - много, и “медиа ” - среда, носитель, средства сообщения, и в первом приближении его можно перевести как “многосредность ” .

Похожая информация.

Схемы, в которых в качестве запоминающей ячейки используется параллельный регистр называются статическим оперативным запоминающим устройством - статическим ОЗУ (RAM - random access memory - память с произвольным доступом), т.к. информация в нем сохраняется все время, пока к микросхеме ОЗУ подключено питание. В отличие от статической ОЗУ в микросхемах динамического ОЗУ постоянно требуется регенерировать их содержимое, иначе информация будет испорчена.В современной компьютерной системе используется память различного типа: статическая (SRAM), динамическая (DRAM), постоянная память, перепрограммируемая постоянная память и некоторые другие виды памяти.

Но, основной памятью компьютера, определяющей всю его работу, является оперативная память - ОЗУ. Главное требование к памяти:

- максимальный объем

- максимальное быстродействие

- максимальная надежность

Первоначально оперативная память была статического типа . Ячейка ОЗУ строилась на базе транзисторного каскада, который мог содержать до 10 транзисторов. Быстродействие у статической памяти было высокое, поскольку время переключения транзисторов из одного состояния в другое очень мало. Однако, такое количество транзисторов в расчете на одну ячейку памяти занимало довольно большой физический объем, т.е., "втиснуть" большой объем памяти в малое физическое пространство оказалось невозможным. Второй неприятной особенностью статического массива памяти стал тот факт, что транзисторы потребляют относительно большой уровень энергии, что также накладывает свои ограничения на максимальный объем памяти. Указанных выше недостатков лишена динамическая память , ячейка которой состоит из конденсатора и управляющего транзистора. Когда конденсатор заряжен - это одно логическое состояние, когда разряжен - другое. Двух состояний вполне достаточно, поскольку компьютерная система работает с двоичным кодом (сигнал либо есть - логическая "1", либо сигнала нет - логический "0"). Конденсатор и транзистор занимают места гораздо меньше, чем несколько транзисторов. Энергопотребление такого тандема тоже гораздо ниже. Но, с быстродействием возникают проблемы. Тут причин несколько:

- разряд/заряд конденсатора - процесс более длительный, чем простое переключение транзистора;

- у конденсатора существует ток утечки, который тем больше (в относительных единицах), чем меньше емкость конденсатора. Поэтому, для нормальной работы динамической памяти требуется периодическая регенерация памяти (подзаряд конденсаторов), что усложняет электрическую схему работы динамической памяти.

Но, поскольку, основополагающим требованием для оперативной памяти является ее объем (современные модули памяти имеют объем в несколько Гб), то динамическая память оказалась предпочтительней, несмотря на то, что она работает медленнее и имеет сложную схему управляющего контроллера.

Основой ячейки памяти в ЗУ статического типа является триггер. В качестве базовых элементов для реализации триггера могут использоваться как биполярные транзисторы, так и полевые. Однако первые не нашли широкого применения в силу большой потребляемой мощности построенных на их основе микросхем памяти. Поэтому оптимальным является использование полевых транзисторов. На рис.1 представлен триггер на МОП-транзисторах с индуцируемым p-каналом. Для отпирания такого транзистора напряжение на его затворе относительно истока должно быть меньше нуля: U зи <0.

Рис. 1 - Принципиальная схема ячейки ОЗУ статического типа.

В микросхемах ОЗУ присутствуют две операции: операция записи и операция чтения. Для записи и чтения информации можно использовать различные шины данных (как это делается в сигнальных процессорах), но чаще используется одна и та же шина данных. Это позволяет экономить внешние выводы микросхем, подключаемых к этой шине и легко осуществлять коммутацию сигналов между различными устройствами.

Структурная схема статического ОЗУ приведена на рисунке 2. Вход и выход ОЗУ в этой схеме объединены при помощи шинного формирователя . Естественно, что схемы реальных ОЗУ будут отличаться от приведенной на этом рисунке. Тем не менее, приведенная схема позволяет понять как работает реальное ОЗУ. Условно-графическое обозначение ОЗУ на принципиальных схемах приведено на рисунке 3.

Рис. 2 - Структурная схема ОЗУ (RAM)

Сигнал записи WR позволяет записать логические уровни, присутствующие на информационных входах во внутреннюю ячейку ОЗУ (RAM). Сигнал чтения RD позволяет выдать содержимое внутренней ячейки памяти на информационные выходы микросхемы. В приведенной на рисунке 1 схеме невозможно одновременно производить операцию записи и чтения, но обычно это и не нужно.

Конкретная ячейка ОЗУ выбирается при помощи двоичного кода - адреса ячейки. Объем памяти ОЗУ (RAM) зависит от количества ячеек, содержащихся в ней или, что то же самое, от количества адресных проводов. Количество ячеек в ОЗУ можно определить по количеству адресных проводов, возводя 2 в степень, равную количеству адресных выводов в микросхеме:

Вывод выбора кристалла CS микросхем ОЗУ позволяет объединять несколько микросхем для увеличения объема памяти ОЗУ. Такая схема приведена на рисунке 3.

Рис. 3 - Схема ОЗУ, построенного на нескольких микросхемах памяти.

Статические ОЗУ требуют для своего построения большой площади кристалла, поэтому их ёмкость относительно невелика. Статические ОЗУ применяются для построения микроконтроллерных схем из-за простоты построения принципиальной схемы и возможности работать на сколь угодно низких частотах, вплоть до постоянного тока. Кроме того статические ОЗУ применяются для построения КЭШ-памяти в универсальных компьютерах из-за высокого быстродействия статического ОЗУ.