Аннотация: В статье рассматриваются музыкально-компьютерные технологии в образовательной системе на примере работы одноимённой учебно-методической лаборатории Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена (Санкт-Петербург). Междисциплинарная сфера профессиональной деятельности связана с созданием и применением специализированных музыкальных программно-аппаратных средств и знаниями как в музыке, так и в области информатики. А реализация концепции музыкально-компьютерного образования педагога-музыканта осуществляется через основные образовательные программы системы профессиональной подготовки, систему дополнительного образования, профессиональное развитие педагогов и их методическую поддержку в Интернете. Кроме того, учебно-методическая лаборатория "Музыкально-компьютерные технологии" занимается научной деятельностью: это, прежде всего, специализированные исследования в данной области педагогики и проведение международных конференций.

Abstract: The article deals with musically-computer technology in the educational system on example of the Educational and Methodical Laboratory at the Herzen State Pedagogical University of Russia, St. Petersburg. Interdisciplinary field of professional activities relates to the creation and application of specialized music software and hardware tools and the knowledges in music and informatics. A realization of the concept of musical-computer education in preparing music teachers is through basic educational programs of vocational training, supplementary education, professional development of teachers and methodical support via Internet. In addition, the laboratory Music & Computer Technologies engaged in scientific activity: it is, above all, specialized researches in the field of pedagogy and international conferences.

Музыка является одной из граней постижения духовной содержательности мира, его красоты, отражающейся в звучании. Кроме того, звучание музыки воспринимается человеком как особое информационное пространство. Информатика и информационные технологии сегодня затрагивают различные области, в том числе музыкальное творчество и педагогику. Как функционируют информационные технологии в звуковом (и, в целом, семантическом) пространстве музыки - этот вопрос стал предметом внимания музыкантов-педагогов и представителей других специальностей в связи с формированием новых творческих перспектив музыкальной деятельности, ведь познание тайн звукообразования, звукотворчества, богатства тембрового и акустического воздействия музыки даёт дополнительный стимул к художественному новаторству.

На рубеже ХХ и XXI веков в музыкальном творчестве и педагогике появилось новое направление, обусловленное быстрым развитием индустрии электронных музыкальных инструментов: от простейших синтезаторов до мощных музыкальных компьютеров. В современном электронном музыкальном инструментарии наиболее полно и совершенно воплотились веками накопленные информационные технологии музыки и искусства музицирования [ ]. Поэтому новая междисциплинарная сфера профессиональной деятельности, связанная с созданием и применением специализированных музыкальных программно-аппаратных средств - музыкально-компьютерные технологий1 (далее - МКТ) - требует знаний и умений как в музыкальной области, так и в области информатики.

1 Понятие используется в различных музыкальных областях (творчество, образование, производство медиа). Так, в Российском государственном педагогическом университете имени А. И. Герцена (Санкт-Петербург) разработан, лицензирован и в 2004 году внедрён в педагогический процесс профессионально-образовательный профиль подготовки бакалавров художественного образования "050610 - Музыкально-компьютерные технологии".

Во многих учебных заведениях мира музыкантам преподаются элементы МКТ: Institut de recherche et coordination acoustique/musique (IRCAM ) и Centre d’Etudes Mathématiques et Automatique Musicales (CEMAMu ) в Париже; Center for Computer Research in Music and Acoustics (CCRMA ) Стенфордского университета; San Diego Supercomputer Center (SDSC ) Калифорнийского университета; Научно-исследовательский центр музыкально-компьютерных технологий Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского и др. Тенденции развития МКТ в общем и профессиональном музыкальном образовании, разнообразные сферы их применения и широкая востребованность позволяют говорить о появлении феномена новой образовательной творческой среды, основными компонентами которой являются: музыкальный компьютер как необходимый элемент аппаратно-инструментальной базы и программное обеспечение музыкально-компьютерного образовательного комплекса; методическая система, позволяющая органично использовать компьютерные технологии на всех этапах и во всех направлениях музыкально-образовательного процесса (МКТ - динамично развивающаяся образовательная среда, требующая постоянной разработки новых учебных программ и курсов, адаптированных к современным социальным запросам и соответствующих уровню развития данных технологий) [ ; ; ; ].

В частности, в 2002 году в Российском государственном педагогическом университете имени А. И. Герцена была создана учебно-методическая лаборатория (УМЛ) "Музыкально-компьютерные технологии" (http://muslab.spb.ru), которая развивает как собственно музыкальное и информационно-технологическое образование, так и затрагивает социальные аспекты процесса информатизации образования в целом. Задачами, поставленными лабораторией, стали: разработка нового образовательного направления (в общем и специальном музыкальном образовании); реализация методической системы музыкально-компьютерного педагогического образования на разных ступенях обучения, которые отражают содержание, формы и методы использования МКТ в профессиональном, общем и инклюзивном музыкальном образовании; внедрение IT-технологий в музыкально-образовательный процесс.2

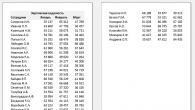

2 В рабочую группу УМЛ "Музыкально-компьютерные технологии" входят музыканты и программисты: Ирина Горбунова, Геннадий Белов, Нина Бергер, Алексей Горельченко, Сергей Чибирёв, Андреас Камерис, Пётр Родионов, Алексей Воронов, Елена Бажукова, Юлия Киселёва, Людмила Романенко, Ольга Праздничных и др.

Главное направление работы лаборатории - учебная деятельность. Реализация концепции музыкально-компьютерного образования в подготовке педагога-музыканта осуществляется через основные образовательные программы системы профессиональной подготовки, систему дополнительного образования, профессиональное развитие педагогов и их методическую поддержку во всемирной Сети. Так, сотрудниками лаборатории для студентов факультетов музыки разработаны занятия по многим специализированным дисциплинам3 . Реализация инновационной образовательной системы осуществляется и через дополнительное образование: программы профессиональной переподготовки, а также программы повышения квалификации и программы курсовой подготовки.

3 "Компьютерная музыка", "История электронной музыки", "Технологии и методики обучения (по дисциплинам профильной подготовки: музыкально-компьютерные технологии)", "Архитектоника звука", "Основы студийной звукозаписи", "Информационные технологии в музыке", "Технология музыкальных стилей", "Основы композиции, инструментоведение и компьютерная аранжировка", "Оркестровка традиционная и компьютерная", "Технологии студийной звукозаписи", "Методика и практика обучения электронной композиции и аранжировке", "Методика обучения игре на электронном музыкальном инструменте", "Стандартное программное обеспечение профессиональной деятельности музыканта", "Традиционное и электронное инструментноведение", "Музыкальный компьютер", "Основной электронный музыкальный инструмент", "Дополнительный музыкальный инструмент (электронный) ", "Электронный синтезатор", "Электронный ансамбль", "Музыкально-компьютерный практикум". Даже для студентов факультета коррекционной педагогики (отделение сурдопедагогики) разработаны и проводятся занятия по программам цикла дисциплин "Музыкально-компьютерные технологии реабилитации людей с ограниченными возможностями слуха".

Принципы, положенные в основу создания методической системы лаборатории, являются фундаментом для различных видов профессиональной деятельности как музыкантов, работающих с МКТ (звукорежиссура, цифровая звукозапись, саунд-дизайн, саунд-продюсирование, исполнение на синтезаторах и MIDI-инструментах и пр.), так и программистов-разработчиков в области электронных музыкальных систем. Эта система построена на основе использования специализированного программного обеспечения и специально оборудованного класса, и связана с индивидуально-групповой формой проведения занятий (важным компонентом здесь является ансамблевая игра: творческая эстетическая активность имеет высокий развивающий потенциал).

На основе предлагаемой сотрудниками лаборатории методической системы были созданы программы повышения квалификации4 . Для всех желающих проводится курсовое обучение по программам: "Интенсивный курс игры на клавишных инструментах (музыкальный компьютер и синтезатор)", "Компьютерная аранжировка и композиция", "Современная студия звукозаписи и работа в ней", "Оформление нотных изданий на компьютере" и др.

4 Для преподавателей музыки детских дошкольных учреждений - "Инновационные методы и технологии музыкального развития детей дошкольного возраста на основе музыкально-компьютерных технологий". Для учителей музыки общеобразовательных школ и преподавателей ДМШ и ДШИ: "Музыкально-компьютерные технологии", "Методика преподавания музыкальных дисциплин с использованием музыкально-компьютерных технологий", "Компьютерное музыкальное творчество", "Методика преподавания электронных музыкальных инструментов", "Аранжировка музыки на электронных музыкальных инструментах" и др.

Реализация концепции также предусматривает профессиональное развитие педагогов музыки и их методическую поддержку в Интернете. Разработанная коллективом авторов методическая система делает доступным общение широкого контингента учащихся (как будущих профессионалов, так и любителей) с музыкой в интерактивном режиме. За последние 10 лет была организована и проведена широкомасштабная апробация разработанной комплексной инновационной образовательной системы для различных ступеней образования, в частности в пилотных регионах России (многие учебные комплексы разработаны, внедрены и апробированы совместно с санкт-петербургской компьютерной студией "Март" при поддержке Национального фонда подготовки кадров). Так, внедрены в образовательный процесс: инновационный учебно-методический комплекс (ИУМК) "Музыка и информатика", 1-4 классы; учебно-методический комплекс (УМК) "Музыкальный компьютер (новый инструмент музыканта)", 9-11 классы; информационные источники сложной структуры (ИИСС) и цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) "Музыка в цифровом пространстве", 5-9 классы; "Звук и музыка в мультимедиа системах", 8-11 классы; система инклюзивного образования (равные возможности получения музыкального образования и реабилитация детей с ограниченными возможностями). Ресурсы находятся в свободном доступе в Сети (в настоящий момент абсолютно все созданные лабораторией продукты являются открытыми).

Например, ИИСС "Музыка в цифровом пространстве" - это практический курс освоения области знаний, формирующий навыки и умения по использованию новых музыкальных компьютерных технологий в музыкальной образовании и последующей творческой деятельности (представление нового материала на уроке и самостоятельная творческая деятельность учащихся). ИИСС содержит комплекс следующих обучающих ресурсов:

- коллекцию информационных источников (систематизированных в базе данных), включающую тексты, иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, анимации (при необходимости) и пр., снабженных удобной навигацией для поиска необходимых материалов и их отбора с целью дальнейшего использования;

- модели уроков (готовые "лекции"), которые предлагают авторские варианты изложения теоретических материалов, а также заданий и творческих работ;

- инструментальные средства по отбору и поддержанию собственных траекторий уроков (формируются на основе ресурсов, представленных в коллекции ИИСС и, возможно, с использованием ресурсов, найденных или подготовленных учителем самостоятельно);

- комплект методических материалов, описывающих методы работы с ресурсной базой и моделями уроков, представленными в ИИСС, а также инструкции (или ссылки на соответствующие печатные и электронные издания) по использованию программ, предназначенных для работы с цифровой музыкой.

Учитель с помощью данного цифрового курса может решать педагогические и методические задачи: выбирать для сопровождения урока готовую "лекцию" и адаптировать её под собственные педагогические задачи (исключая или добавляя необходимые ресурсы); создавать собственную траекторию урока, используя материалы коллекции ресурсов и дополнительные материалы, собранные самостоятельно; отбирать практические и творческие задания для выполнения их на уроке или для домашней работы; организовать диалог на уроке с помощью заранее подобранной коллекции ресурсов. А ученик получает возможность использовать материалы коллекции ресурсов для выполнения заданий учителей, создавать собственные творческие проекты на основе изученного материала и предлагаемых методик по работе с цифровой музыкой, а также самостоятельного повышения уровня знаний и развития творческих способностей. Таким образом, ИИСС выступает в роли организатора диалога между учителем и учеником в процессе изучения и осознания особенностей музыкально-культурного пространства.5

5 Внедрение данного ИИСС в образовательный процесс способствует: улучшению качества освоения ряда традиционных музыкальных дисциплин, таких как классическая музыкальная литература, сольфеджио, композиция, аранжировка и др.; значительному расширению круга теоретических и практических представлений учащихся о современных формах музыки как вида искусства и о технологиях её создания; формированию новых художественно-эстетических представлений о компьютерной и электронной музыке; знакомству с новыми жанрами и направлениями в компьютерной и электронной музыке; приобретению знаний о возможностях использования музыкального компьютера для школьного музыкального творчества (компьютерной аранжировки, композиции, студийной работы и пр.); расширению представлений о новейших направлениях в музыке, связанных с новыми компьютерными технологиями; формированию знаний в области электронного звука и системных представлений о перспективах развития музыкального искусства в целом; формированию потребности учащихся в музыкальном образовании, в том числе с использованием музыкального компьютера; расширению возможностей профессиональной ориентации учащихся в области музыкально-компьютерных технологий.

Использование ИИСС в повседневной учебной деятельности позволяет: предоставить учащимся возможность приобрести практические навыки владения музыкальным компьютером как новым музыкальным инструментом; освоить новые знания и умения (в том числе и начальные профессиональные) через музыкально-практическую деятельность на уроках; получить представление об акустических возможностях музыкального компьютера, особенностях компьютерной инструментовки, работе в современной цифровой студии звукозаписи и т. д. Для решения этих задач разработано электронное пособие, состоящее из двух основных разделов.

Первый раздел "На пути к музыкальному компьютеру" предлагает информацию и структуру уроков по темам, посвящённым музыкальному творчеству в традиционном и компьютерном представлении. Данный раздел включает уроки по следующим темам:

- Музыка как информация (музыкальное искусство представляет собой специфический звуковой язык. Постижению различных форм и аспектов информативности музыкального языка посвящается данная тема);

- Музыкальные инструменты - от тетивы до синтезатора (рассказ о развитии музыкального инструментария в его исторической эволюции, а также о специфических особенностях и возможностях акустических и электронных музыкальных инструментов).

Второй раздел "Компьютерные уроки композиции и аранжировки" посвящён изучению и применению на практике существующих компьютерных программ по созданию и обработке цифровой музыки. Этот раздел включает:

- Сочинение как музыкальное программирование (изучение компонентов музыкального языка в непосредственной работе с ними);

- "Из Моцарта нам что-нибудь…" (знакомство с основами композиции на примере музыкальной классики);

- Сочинение шаг за шагом (практические занятия по сочинению и аранжировке в простейших формах и различных жанровых преломлениях);

- Звук и музыка в мультимедиа системах (многообразие проявления музыкальных цифровых технологий в различных видах искусств);

- Музыка без границ (практикум поиска музыкальной информации в сети, звукового оформления сайта Интернет, дистанционного общения учителя и ученика в процессе музыкального обучения).

Применение ИИСС в учебном процессе решает ряд актуальных для современного образования задач. Среди них: расширение источников получения знания, в том числе использование информационных возможностей Интернета (в форме домашней или факультативной работы); снижение нагрузки на учителя при подготовке к занятиям за счёт активизации творческого начала и индивидуальности его деятельности (создание собственных учебных траекторий); увеличение мотивировки получения знания от учеников за счёт введения в традиционные подходы изучения музыки компьютерных технологий и опоры на потребности личности в творческой самореализации; получение учеником опыта сотворчества с учителем и товарищами через разнообразные формы коллективной работы в освоении учебного материала.

Учебный процесс сопровождается научной деятельностью сотрудников лаборатории, которая осуществляется в рамках различных направлений. В частности, проводятся фундаментальные исследования по темам "Разработка концептуальных основ внедрения информационных технологий в музыкальное образование" и "Формирование информационной компетентности современного музыканта на основе музыкально-компьютерных технологий", защищены кандидатские диссертации, посвящённые функционированию музыкально-компьютерных технологий в музыкально-образовательном процессе, музыкальном творчестве, информационным технологиям в музыке и музыкальном образовании, компьютерному моделированию элементов музыкального творчества (И. В. Заболотская, С. В. Чибирёв, А. Камерис, А. В. Горельченко, Э. В. Кибиткина, М. Ю. Чёрная, С. Ю. Привалова и др.).

УМЛ "Музыкально-компьютерные технологии" организует и проводит ряд конференций, семинаров, участвует в выставках. Наиболее масштабные проекты здесь: постоянно действующий городской семинар "Новые информационные технологии в современном музыкальном образовании и творчестве", с докладами в рамках которого выступали композиторы, а также учёные из ряда университетов России и мира (Великобритания, Польша, США); ежегодная Международная научно-практическая конференция "Музыкально-компьютерные технологии в системе современного образования", которая проводится сотрудниками лаборатории совместно с различными учреждениями Санкт-Петербурга с 2008 года; ежегодная Международная научно-практическая конференция "Современное музыкальное образование", проводимая совместно с Санкт-Петербургской государственной консерваторией имени Н. А. Римского-Корсакова с 2002 года6 .

6 Тематика конференции (2012): актуальные проблемы музыкального образования в системе целостного художественного образования; проблемы профессионального музыкального образования; электронные музыкальные инструменты; новые тенденции в системе общего и специального музыкального образования; новые информационные технологии в музыкальном образовании и творчестве; компьютерная музыка; музыкальная информатика; музыкально-компьютерные технологии в начальном музыкальном образовании (ДМШ, ДШИ, лицеи); медиамузыка; теория музыки в современной музыкальной практике; компьютерное музыкальное творчество; проблемы реализации государственных стандартов в области музыки в школьном образовании.

Это требует, с одной стороны, подготовки музыкантов, разбирающихся в современных мультимедийных технологиях. С другой стороны, очевидна необходимость подготовки специалистов технического профиля, имеющих основы общего музыкального образования и владеющих знаниями в области программирования звука, звукового синтеза, аудио-инжиниринга, звукотембрального программирования, моделирования музыкально-творческих процессов, а также владеющих технологиями студийной звукозаписи и компьютерными программами, - то есть специалистов, способных заниматься моделированием как одним из методов объективного исследования музыкального творчества [ ; ]. Этим объясняется создание специальных, ориентированных на широкую аудиторию обучаемых, учебных курсов и учебных пособий, позволяющих на доступном уровне изложить принципы работы музыкального компьютера и электронного музыкального инструмента [ ; ; ; ].

Многогранность, глобальная применимость электронной и компьютерной музыки дают новые, по сути, безграничные возможности самореализации, стимулируют стремительное развитие интеллекта, поднимая обучение на новый уровень. Совместимость электронной музыки с традиционными музыкальными технологиями создаёт условия для преемственности музыкальных эпох и стилей, их взаимопроникновения и синтеза, укрепляя интерес к музыкальной культуре в целом. Успех в современном использовании подобных систем лежит в интеграции всех компьютерных возможностей (символьный и численный интерфейс, встроенная графика, музыка, мультипликация, анимация, базы и банки данных и т. д.).

Список литературы

- Беличенко В. В., Горбунова И. Б. Феномен музыкально-компьютерных технологий в обучении информатике музыканта (в условиях перехода на новые образовательные стандарты): Монография. СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2011. 220 с.

- Горбунова И. Б. Информационные технологии в музыке: Учеб. пособие. СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, Т. 1. 2009. 175 с.; Т. 2. 2010. 210 с.; Т. 3. 2011. 399 с.

- Горбунова И. Б. Музыкальный звук: Монография. СПб.: СОЮЗ, 2006. 165 с.

- Горбунова И. Б. Музыкальный компьютер: Монография. СПб.: СОЮЗ, 2007. 400 с.

- Горбунова И. Б. Феномен музыкально-компьютерных технологий как новая образовательная творческая среда // Известия РГПУ им. А. И. Герцена. 2004. № 4 (9). С. 123-138.

- Горбунова И. Б., Заливадный М. С., Кибиткина Э. В. Музыкальное программирование: Учеб. пособие. СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2012. 195 с.

- Горбунова И. Б., Камерис А. Концепция музыкально-компьютерного образования в подготовке педагога-музыканта: Монография. СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2011. 160 с.

- Горбунова И. Б., Привалова С. Ю. Музыкальный инструмент для каждого ребёнка. СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2009. 117 с. . St. Petersburg: Izd-vo RGPU im. A. I. Gertsena, 2011. 220 p. (In Russian).

- Gorbunova I. B. Informatsionnye tekhnologii v muzyke . St. Petersburg: Izd-vo RGPU im. A. I. Gertsena, 2009, vol. 1. 175 p.; 2010, vol. 2. 210 p.; 2011, vol. 3. 399 p. (In Russian).

- Gorbunova I. B. Muzykal"niy zvuk . St. Petersburg: SOYuZ, 2006. 165 p. (In Russian).

- Gorbunova I. B. Muzykal"niy komp"yuter . St. Petersburg: SOYuZ, 2007. 400 p. (In Russian).

- Gorbunova I. B. Fenomen muzykal"no-komp"yuternykh tekhnologiy kak novaya obrazovatel"naya tvorcheskaya sreda. In Izvestiya RGPU im. A. I. Gertsena , 2004, no. 4 (9), pp. 123-138. (In Russian).

- Gorbunova I. B., Zalivadniy M. S., Kibitkina E. V. Muzykal"noe programmirovanie . St. Petersburg: Izd-vo RGPU im. A. I. Gertsena, 2012. 195 p. (In Russian).

- Gorbunova I. B., Kameris A. Kontseptsiya muzykal"no-komp"yuternogo obrazovaniya v podgotovke pedagoga-muzykanta

Горбунова И. Б. Музыкально-компьютерные технологии: лаборатория // ЭНЖ "Медиамузыка". № 1 (2012)..html

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МУЗЫКЕ

Современный урок музыки – это урок, в ходе которого применяются современные педагогические технологии, компьютерные технологии, используются электронные музыкальные инструменты. Урок музыки характеризуется созданием творческой обстановки, так как содержание музыкальных занятий составляют эмоции и их субъективное переживание. Подобное специфическое содержание обуславливает выбор разнообразных методик, видов работы и новых мультимедийных средств.

Компьютер предоставляет широкие возможности в творческом процессе обучения музыки, как на профессиональном уровне, так и на уровне любительского творчества.

Музыкальные компьютерные технологии открыли принципиально новый этап технического воспроизводства музыкальной продукции: в нотопечатании, в жанрах прикладной музыки, в средствах звукозаписи, в качественных возможностях звуковоспроизводящей аппаратуры, в театрально-концертной деятельности, в звуковом дизайне и трансляции музыки (в том числе трансляции по Интернету).

Одним из ведущих направлений в области музыкальной педагогики ХХI века выступает знакомство обучающихся с информационно-компьютерными технологиями . Освоение информационно-компьютерных технологий объективно необходимо:

· во-первых, для профессиональной подготовки композиторов и исполнителей,

· во-вторых, для использования как источника вспомогательного учебного материала (справочного, обучающего, редактирующего, звукозаписывающего, звуковоспроизводящего и т. п.).

В некоторых вузах России электронные технологии, касающиеся музыкального творчества, изучаются как предмет учебного плана. В подобных учебных заведениях на основе компьютерных систем разрабатываются звуковые «словари», создаются музыкальные композиции с использованием световых и цветовых спецэффектов, кино-видеоряда, актерской пантомимы.

Компьютерные программы также используются в обучении игре на инструментах, в развитии музыкального слуха, в проведении прослушивания музыкальных произведений, в подборе мелодий, в аранжировке, импровизации, наборе и редактирования нотного текста. Компьютерные программы позволяют определять диапазон инструмента, беглость исполнителя в пассажах, исполнение штрихов и динамических оттенков, артикуляцию и т. п. Кроме того, компьютер позволяет разучивать пьесы с «оркестром». Он также может выступать как «тренажер» по дирижированию (с использованием телеаппаратуры). Компьютерные программы позволяют проводить музыкально-слуховой анализ мелодий (тем) произведений в курсе истории музыки. Для многих музыкальных дисциплин компьютер представляется ценным источником библиографических и энциклопедических сведений.

Широко распространенные проектные задания с компьютерными презентациями, которые позволяют более наглядно представить либо иллюстративный материал.

3.1 Программные средства обучения музыки

Существует множество программ для работы с музыкой на компьютере. Условно их можно разделить на следующие группы:

· музыкальные проигрыватели,

· программы для пения караоке,

· музыкальные конструкторы,

· музыкальные энциклопедии,

· обучающие программы,

· программы для импровизации, группового музицирования, сочинения музыки.

Первая группа программ включает такие программы, как Windows Media Player, WinAmp и т. д.

Они позволяют воспроизводить музыкальные файлы, создавать список мелодий, записывать их в различных форматах. Этот спектр программ широко известен всем пользователям операционной сиситемы Windows.

Для преподавания пения целесообразно использование таких программ, как например, VocalJam. Сочинить свою собственную композицию можно с помощью программы KarMaker. Эти программы построены по одному принципу – проигрывается «минус», а на экране выводятся слова песни.

Большую помощь на уроках музыкальной литературы, музыки оказывают музыкальные энциклопедии. Например,«Энциклопедия популярной музыки Кирилла и Мефодия » , где собраны сведения практически обо всех современных группах и исполнителях, музыкальных альбомах. С помощью данной энциклопедии можно узнать об истории развития какой-либо группы, о становлении рока, джаза, поп-музыки в различных странах, прослушать запись или просмотреть видеоклип. Для проверки знаний в энциклопедии имеется специальный раздел под названием «Викторина», состоящий из различных вопросов и музыкальных фрагментов.

В программе «Шедевры музыки» собраны обзорные материалы, о разных направлениях музыки, материал охватывает период от эпохи барокко до современной музыки. Кроме этого, в программе имеются биографические сведения о композиторах, описаны истории созданий известных произведений. Произведения сопровождаются комментариями, аудио и видеофрагментами. Программа оснащена словарем различных терминов и музыкальных инструментов, что существенно облегчает работу.

Программа «Музыкальный класс» , позволяет заниматься как музыкой, так и сольфеджио. Эта программа носит обучающий характер. Она адаптирована для учащихся младших классов.

В программе имеется также раздел «Теория музыки» , в котором пользователь самостоятельно выбирает урок, прослушивает его и выполняет упражнения для проверки усвоения знаний. Недостатком программы является быстрый темп проигрывания музыкальный материалов.

В программе также предусмотрены режимы музыкальных игр, к примеру, «Крестики-нолики» , «Музыкальные кубики» . Сущность игр состоит в определении инструментов, ансамблей длительности нот. Данные игры позволяют составлять музыкальный диктант из кубиков.

Такой раздел программы, как «История музыкальных инструментов» содержит информацию о группах музыкальных инструментов, их видах и истории создания. А гармонично дополняет этот раздел программы режим работы «Электронное пианино ». Он дает возможность исполнить произведение на любом из предложенных 10 инструментов. Такое сочетание очень эффективно, так как наряду с теорией осуществляется и практика: пользователи не только теоретически изучают музыкальные инструменты, но и виртуально играют на них.

Ко всему прочему, программа «Музыкальный класс» оснащена «Киберсинтезатором ». Эта функция делает возможным создание собственного произведения в выбранном пользователем стиле. Своеобразный «музыкальный конструктор» легок в обращении, пользователь не нуждается в специальных знаниях.

Таким образом, программы, подобные программе «Шедевры музыки», являются хорошим средством вовлечения обучаемых в творческий процесс создания собственной музыки. Это также и способ формирования у них устойчивой мотивации и интереса к изучению данной дисциплины.

Создать собственное музыкальное произведение помогут и такие программы, как например, Cubase, FL Studio, Dance eJay. Это программы довольно сложны в обращении и требуют от пользователя детального изучения, навыков и умений.

Примером программы для написания и редактирования нотного текста является программа Final. Она также делает возможным сочинение мелодий, их аранжировку.

Использование на уроках компьютера и одновременно синтезатора привлекательно для обучаемых. Они могут прослушать произведение в исполнении преподавателя, самостоятельно исполнить произведение разными тембрами.

Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ

Общеэкономический факультет

Реферат на тему:

Информационные технологии в музыке

Санкт-Петербург 2009

Введение

1. Новые технологии и музыка

2. Звукозапись

3. Перспективы развития информационных технологий в музыке

Список используемой литературы

Введение

Одной из главных характеристик постиндустриального периода следует считать быстрое развитие электронных технологий, способствовавших автоматизации хранения и обработки информации с помощью ЭВМ.

Появление достаточно мощных компьютеров и новых компьютерных технологий оказало огромное влияние на формирование современной музыкальной культуры. Возможности современных компьютеров увеличиваются с каждым днем параллельно достижениям в научно-технической сфере и разработкам в области программирования.

Наступило время зрелых конструктивных отношений, время строительства общего здания, где обе стороны будут ощущать возрастающую потребность во взаимно обогащающих проектах. Столь различные и некогда казавшиеся далекими сферы интеллектуальной деятельности человека за последние десятилетия ушедшего века не только прониклись взаимным уважением, но уже можно смело пророчить блестящее плодотворное развитие их сотрудничества.

Очевидность предоставляемых музыкальным компьютером принципиально новых возможностей в развитии профессионального мышления музыканта во всех сферах музыкального творчества неизбежно приведет к нарастающему внедрению музыкально-компьютерных технологий, что позволит существенным образом дополнить и даже изменить сам характер труда композитора, музыковеда, исполнителя и педагога.

Многочисленные эксперименты с электронными (и не только) машинами, способными извлекать звук, привели к возникновению различных способов написания музыки, а отсюда и к появлению разнообразных стилей и направлений. Новое звучание, необычное и непривычное уху стало новаторством в музыке. Многие известные современные композиторы, например, К. Штокхаузен, О. Мессиан, А. Шнитке, несмотря на сложность работы с техникой, создавали произведения с применением новых электронных инструментов или только на них.

Развитие самой электронной вычислительной техники уже на ранних этапах привело ее к «вторжению» в музыку. Уже в 50-х годах, используя самые первые ЭВМ, ученые делали попытки синтезировать музыку: сочинять мелодию или аранжировать ее искусственными тембрами. Так появилась алгоритмическая музыка, принцип которой был предложен еще в 1206 году Гвидо Марцано, а позднее применен В.А. Моцартом для автоматизации сочинения менуэтов - написание музыки согласно выпадению случайных чисел. Созданием алгоритмических композиций занимались К. Шеннон, Р. Зарипов, Я. Ксенакис и другие. В 80-е годы у композиторов появилась возможность использовать компьютеры, снабженные специальными программами, которые могли запоминать, воспроизводить и редактировать музыку, а также позволили создавать новые тембры, печатать партитуры собственных творений. Стало возможным использование компьютера в концертной практике.

Итак, сегодня компьютер является мультитембральным инструментом и неотъемлемой частью любой звукозаписывающей студии. Несомненно, само слово «студия» у многих людей ассоциируется с понятием «массовой культуры» или «третьего пласта», т. е. с проявлениями поп-культуры и современного шоу-бизнеса. Пожалуй, это один из главных факторов, который привлекает абитуриентов при поступлении на звукорежиссерские или любые другие факультеты, так или иначе, связанные с музыкально-компьютерными технологиями. Возникает вопрос: какую роль играет внедрение компьютеров в образование будущих педагогов-музыкантов?

Вполне допустимо, что какой-то определенный тембро-ритмический код компьютерной музыки поможет лечить и некоторые болезни. Доступность компьютерной техники и удобство программного обеспечения создадут невиданные по масштабам условия для музыкального творчества (музыкального «рукоделия»), сопоставимые отчасти с нынешним лавинообразным распространением любительского музицирования в поп- и рок-стилях. Выражения: «моя музыка», «моя домашняя студия», «мои компакт-диски», «мои видеоклипы», «мой музыкальный сайт» (везде «мой» - в значении «мной созданный») также станут привычными массовыми понятиями. Каждый желающий сможет попробовать себя в роли композитора, аранжировщика, звукорежиссера, сочинителя новых тембров, звуковых эффектов.

1. Новые технологии и музыка

Влияние новых технологий на музыку прослеживается с древнейших времён. Музыка развивалась вместе с развитием средств её исполнения, то есть музыкальных инструментов. Невозможно представить себе, например, сороковую симфонию Моцарта, сыгранную, допустим, на ветке, торчащей из пня. А ведь именно отсюда и берёт начало музыка. Какой-нибудь там троглодит в мезозойскую эру сидел и от нечего делать дёргал ветку. Другой троглодит шел мимо, услышал звуки, уловил в них некую гармонию и решил тоже попробовать. Третий, самый умный троглодит, догадался, что лучше дёргать не ветку, а какое-нибудь волокно, например конский волос, сделал ему оправу из дерева и поперёк неё натянул этот самый волос. Вот примерно такая история рождения первого струнного щипкового музыкального инструмента. Замечу, что если бы третьему троглодиту не была бы известна технология обработки дерева, то ничего бы у него и не вышло бы.

В дальнейшем с развитием в основном деревообрабатывающей и металлургической технологий люди начали замечать зависимость звука от породы дерева, из которого изготовлена оправа. Также непрочный конский волос уступил своё место металлической струне. И вот где-то за две тысячи лет до нашей эры появляются такие инструменты, как лира или арфа.

За весь период человеческой истории от изобретения лиры до наших дней было создано огромное количество музыкальных инструментов. Но наибольшему влиянию новых технологий за последние сто пятьдесят лет подверглись три группы - клавишные, ударные и струнные (в основном гитара).

Когда было открыто электричество, люди стали пытаться применить его практически во всех областях своей деятельности. Не стало исключением и классическое фортепиано. Люди пытались сделать колебания струны незатухающими, то есть хотели, чтобы громкость звука не уменьшалась со временем, как у духовых инструментов. В результате было придумана такая конструкция: под клавишей устанавливался контакт, который включал электромагнит. Одновременно с этим, как и в обычном фортепиано, молоточек ударял струне, она начинала колебаться, и когда она доходила до магнита, он выключался путем нажатия струной на другой контакт. Когда же струна под действием упругих сил отклонялась обратно, то контакт размыкался, и магнит опять начинал работать и притягивать к себе струну. Из-за того, что струна периодически касалась контакта на электромагните, этот инструмент имел очень резкое звучания и поэтому не получил большого распространения.

Другой клавишный инструмент - орган - страдал другой проблемой: своей дороговизной и размерами. Ведь там для каждой частоты нужна была своя труба, поэтому классические органы занимали целые залы. Да и мехи для него нужно было качать непрерывно. С изобретением электрического генератора возник вопрос об его использовании в музыкальных инструментах - ведь если его вращать с разной угловой скоростью, то при подключении его к динамику можно слышать звуки разной частоты. Первый инструмент, использующий этот принцип, был изобретён в конце восьмидесятых годов позапрошлого столетия в Чикаго. Он был назван телармониум. Так как в нём для каждой частоты стоял отдельный генератор, то он занимал целый подвал. В этом подвале сидел музыкант, как правило опытный органист, и играл. В то же время был изобретён телефон, и первые динамики.

И вот, чтобы послушать музыку, чикагцы звонили по определённому номеру и подключались к телармониуму. Из- за своей громоздкости и сложности изготовления и настройки, телармониум не получил достаточно широкого распространения. Однако позднее на основе телармониума американским инженером Хаммондом в тридцатых годах прошлого столетия был создан инструмент, очень сильно напоминавший звучание органа. Его так и назвали - орган Хаммонда. Он получил очень широкое распространение в силу своей дешевизны и хорошего звучания. Также орган Хаммонда стали применять не только в классической музыке, но и в набиравшей в то время силу рок-музыке.

Современные клавишные инструменты - синтезаторы - произошли, в принципе, от органа Хаммонда. С развитием электроники люди старались как-то улучшить его звучание. Постепенно механические генераторы колебаний были заменены сначала мультивибраторами, а затем интегральными микросхемами.

Также с дальнейшим развитием микроэлектроники стало возможным получать практически любой тембр. В современной популярной музыке синтезатор сегодня - король и бог. Из-за простоты использования сейчас его используют все, кто хоть чуть-чуть умеет играть на фортепиано. Достаточно трёх классов обычной музыкальной школы, чтобы на нём более-менее сносно играть.

В последнее десятилетие у синтезатора появился мощный союзник - компьютер. Современные компьютеры, как известно, позволяют делать всё, что только душе угодно. С изобретением звуковых карт для компьютера появилась возможность вставлять на них микросхемы с банком инструментов от любого современного синтезатора. С помощью специальных программ-секвенсоров в компьютер можно загнать любую мелодию и проигрывать её. Получается как на синтезаторе. А совсем недавно появились так называемые программные сэмплеры. Сэмплер - такое устройство, позволяющее записать образец звука (па английскому sample, откуда и произошло название), указать, какой ноте он соответствует и, подключив к синтезатору, играть этим тембром. Аппаратные сэмплеры стоили дорого, и были сложны в обращении, поэтому написание программного сэмплера произвело сенсацию среди музыкантов. Теперь вообще можно было обойтись только компьютером, зная немного музыкальную грамоту и не умея играть ни на чём. Соотношение цены и звучания синтезатора и компьютера сделало их незаменимыми инструментами для рок и поп музыкантов.

2. Звукозапись

Издревле люди пытались как-то увековечить музыкальные произведения

Ведь для композитора каждый раз играть какое-либо своё сочинение - это всё равно, что художнику каждый раз заново писать свою картину. Поэтому музыканты как-то задумались об увековечивании собственных трудов. Самый технически простой, а потому и самый древний способ - это нотная запись.

Никаких технических приспособлений, кроме пера с чернилами и куска пергамента, а затем бумаги для неё не требуется. Нотная запись заключается в условном обозначении музыкальных звуков на листе. Опытный музыкант, видя эти знаки, сразу проигрывает у себя в голове мелодию, и он может воспроизвести её почти такой же, как и оригинал.

Изобретение нотного письма, конечно же, сильно способствовало развитию музыки как искусства, однако по началу в разных странах оно естественно было разным. В процессе распространения цивилизованного народа по земле, нотное письмо пришло к некоему стандарту. Однако то письмо, которым мы сейчас пользуемся - оно пригодно для записи музыки, корни которой полностью лежат в классической европейской музыке. Им сложно записать, например, китайскую, индийскую или африканскую музыку.

В процессе становления музыки как искусства возникла потребность в более совершенном способе звукозаписи, чем ноты. Ведь не каждый, кто любил музыку умел на чем-нибудь играть. Конечно, богатые люди могли позволить держать у себя придворного музыканта, или ходить в театр на концерты какого- либо известного музыканта. А что делать небогатым, которые не могут позволить себе ни того, ни другого? Вот ими как раз и были придуманы первые устройства, которые позволяли воспроизводить музыку, не умея ни на чём играть. Это были шарманки. В самом деле, для того чтобы играть на шарманке, не требуется никаких музыкальных знаний и умений, достаточно просто крутить ручку.

Механический способ звукозаписи применялся на протяжении нескольких последних веков. Им можно было, например, записать произведение для органа. На рулон бумаги наносились прорези в определенных местах, затем этот рулон прокручивался между трубами органа и мехами. Там, где были прорези, в трубы проходил воздух и издавался звук. Однако этот способ звукозаписи обладал рядом недостатков, в частности сложность изготовления такого рулона, неравномерность его движения вызывала неровность звучания. Этот способ не получил широкого распространения.

В конце девятнадцатого века американец Томас Эдисон изобрёл фонограф. Это изобретение считается переломным в истории звукозаписи. Был применён новый метод записи звуков - волновой, то есть из-за того, что звук является механической волной, он вызывает колебания мембраны, которые записываются на какой-либо носитель. При воспроизведении записанные колебания с носителя передаются мембране, которая колеблется и колеблет воздух, в котором возникают волны.

Изобретение волновой звукозаписи позволило записать любой инструмент, да что там инструмент, вообще теперь любой звук можно было записать. Однако от изобретения фонографа до изобретения качественных проигрывателей и магнитофонов прошло немало времени. По началу фонограф не находил признания из-за жуткого качества звучания. Но дальнейшее совершенствование этого способа звукозаписи и изобретение качественных электропроигрывателей и магнитофонов расставило все точки над и. Они появились в сороковых- пятидесятых годах прошлого столетия.

Вот в этих условиях и возникла рок-музыка - первая по-настоящему массовая музыка. Массовой она стала именно благодаря изобретению простых, качественных и дешёвых устройств звукозаписи. Не следует путать рок-музыку и попсу. Попсе, тоже порождению новых технологий, я посвятил отдельную главу. Рок-музыка же – это прежде всего искусство. Для создания качественного произведения в этом жанре необходим не меньший уровень мастерства и талант, равно как и для другого вида искусства.

Развитие рок-музыки наиболее тесно связано с внедрением новых технологий в инструменты и звукозапись. Один яркий пример я уже привёл - это совершенствование соло-гитары до уровня Fender Stratocaster или Gibson Les Paul. Другой впечатляющий пример - изобретение стереопроигрывателей и стереомагнитофонов. Монофонические проигрыватели не позволяли добиться такого качества звучания, даже если рок-группа создавала что-нибудь поистине грандиозное, до масс это не удавалось донести, многое терялось.

Примерно сразу же после изобретения стереопроигрывателя появились такие шедевры рока, альбом The Beatles “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band”, рок-опера Jesus Christ Superstar - первый и пока единственный успешный проект слияния рока с классикой. Также в то время (конец шестидесятых) появились так называемые «примочки» для электрогитар, которые делали их звук поистине фантастическим для того времени, и в некоторой степени способствовали зарождению новых стилей, например хеви-метал. В принципе хеви-метал - это тот же рок, только очень громкий и более быстрый.

Иногда рок несправедливо называют музыкой поколения шестидесятников- семидесятников, злые языки говорят что он уже мёртв. На самом деле это не так. С поистине великими произведениями рока произойдёт примерно то же самое, что и с «Сороковой симфонией» Моцарта, «Лунной сонатой» Бетховена или «Лебединым озером» Чайковского - их не забудут никогда. Из-за того, что расцвет рока продолжался так недолго, виноваты отчасти опять же новые технологии. Примерно в середине семидесятых пошло новое поколение музыкальных инструментов: микропроцессорные - в основном это были всякие разные синтезаторы, а чуть позже и компьютеры. Сменилось очередное поколение молодёжи, а, как известно, молодёжь является движителем всего нового и отрицает всё старое. Рок стал музыкой отцов, а потому немодной. Однако то новое поколение не предложило ничего нового, но упорно утверждало, что «рок-н-ролл мёртв, а я ещё нет» (Б.Б. Гребенщиков). Простота же использования синтезаторов и компьютеров сделала их доступными каждому дураку, и теперь, возможно, если где-то лет через пятьдесят взглянуть на сегодняшнюю музыку, то, может быть, обнаружатся какие-нибудь шедевры, которые сейчас наглухо забиваются попсой.

3. Перспективы развития информационных технологий в музыке

И все же попытаемся «предугадать» направления, которые представляются наиболее перспективными с точки зрения будущего применения музыкального компьютера. Наиболее для нас реалистичным - предположить, что получат широчайшее применение технологии дистанционного музыкального образования. Значит, прежде всего, история и теория музыки, но, частично, и практические советы, станут доступны в любой удаленной от солидных учебных заведений географической точке. Следовательно, можно рассчитывать на то, что научно достоверными и практичными музыкальными познаниями будут владеть гораздо большее число людей, увлеченных музыкой, этим прекрасным и сильным искусством. Компьютер уже сегодня готов предложить многое из того, что позволит, наконец, реализовать исторически и социально назревший лозунг «Музыка - для всех!».

Легко и увлекательно все люди станут овладевать музыкальной грамотой, словно учась родной речи, словно перенимая от матери напевы ее любимых песен, а музыкальный компьютер станет для каждого любознательного путешественника в Мир Звуков надежным проводником. Благодаря компьютеру, снабженному музыкальными обучающими программами, опирающимися на медицинские и педагогические методики, глухонемые, например, услышат музыку и, в конце концов, даже заговорят (уже сегодня существуют методологические разработки в этом направлении).

Благодаря компьютеру, снабженному музыкальными обучающими программами, опирающимися на медицинские и педагогические методики, глухонемые, например, услышат музыку и, в конце концов, даже заговорят (уже сегодня существуют методологические разработки в этом направлении). Вполне допустимо, что какой-то определенный тембро-ритмический код компьютерной музыки поможет лечить и некоторые болезни.

Доступность компьютерной техники и удобство программного обеспечения создадут невиданные по масштабам условия для музыкального творчества (музыкального «рукоделия»), сопоставимые отчасти с нынешним лавинообразным распространением любительского музицирования в поп- и рок-стилях. Выражения: «моя музыка», «моя домашняя студия», «мои компакт-диски», «мои видеоклипы», «мой музыкальный сайт» (везде «мой» - в значении «мной созданный») также станут привычными массовыми понятиями. Каждый желающий сможет попробовать себя в роли композитора, аранжировщика, звукорежиссера, сочинителя новых тембров, звуковых эффектов.

На фоне такого массового увлечения многократно возрастет престиж и качество музыкального образования, содержание которого благодаря компьютеру существенно изменится, станет более высокотехнологичным и интенсивным, гибко настраиваемым на любые специфические задачи. Каждый учитель музыки в специальном лицее или общей школе (безразлично) в совершенстве будет владеть музыкально-компьютерными технологиями. Конечно, он сможет интересно и увлекательно вести свой предмет, ему совсем нетрудно будет сочинить песенку или танец, сделать полнозвучные аранжировки, сформировать яркий школьный концерт, качественно записать его на цифровой диск и затем дарить своим воспитанникам такую запись на память о прекрасной поре детства и юности.

Возможно, музыкально-компьютерные технологии еще более потеснят трудоемкие музыкальные профессии, из-за которых по принуждению родителей пока еще нередко не слишком усидчивые мальчики и девочки лишены на 10–15 лет подряд своего детского счастья. Радость же сиюминутного непосредственного музицирования им принесут еще более изобретательно сконструированные синтезаторы и музыкальные компьютеры. А виртуозами (скрипачами, пианистами, кларнетистами, трубачами) будут становиться только истинно талантливые, увлеченные и терпеливые музыканты.

Список используемой литературы

1. Информатика и компьютерный интеллект / А.В. Тимофеев. - М. Педагогика, 1991.

2. Информационные технологии. Ю.А. Шафрин. - М. Лаб. базовых знаний, 1998.

3. Информатика: учеб. для студентов техн. направлений и специальностей вузов / В.А. Острейковский. - Изд. 2-е, стер. - М.: Высш. шк., 2004.

4. Непрерывный курс информатики / С.А. Бешенков. - М. БИНОМ. Лаб. знаний, 2008.

5. С. Кастальский. Рок Энциклопедия / М. Ровесник, 1997.

Интернет-технологии в обучении музыке

Сегодня существуют еще одно, немаловажное и актуальное направление в обучении музыки - это применение Интернет-технологии.

Цель данной тенденции образования - оптимизация традиционных методов обучения музыке с использованием современных средств информационных технологий. Современные компьютерные телекоммуникации обеспечивают разнообразие учебной информации, упрощают её поиск, делают более доступной, а также преподносят её в оригинальном виде. Именно это и отличает современные компьютерные технологии от традиционных средств обучения. Современные компьютерные технологии, включая и Интернет-технологии, предполагают разработку и внедрение принципиально новых методических подходов к системе обучения в целом.

При использовании Интернет-технологий форма представления материала обуславливается главным образом конкретным видом занятия, содержание курса, а также ролью преподавателя.

Музыкально-теоретические дисциплины - важный компонент в обучении музыки. Объектом изучения таких предметов, как «Анализ музыкальных форм», «История музыки» выступают произведения мирового музыкального искусства. Освоения подобного рода дисциплин влечет усвоение большого объема информации, затрагивающей как само произведение, так и сведения о композиторе, эпохе, музыкальных явлениях, также других сферах музыкальной культуры. Очевидно, что подготовка к занятиям подобного рода связана с подбором материала, что может занимать много времени.

Исходя из вышесказанного, можно говорить о тенденции становления новых методов обучения. Эти методы предполагают взаимодействие обучаемого с образовательными музыкальными ресурсами. Участие преподавателя в данном случае минимально. Материалами новых методов обучения выступают так называемые мультимедийные образовательные ресурсы. К данному рода ресурсов относят электронные библиотеки, энциклопедии, нотные архивы, музыкальные антологии, виртуальные музеи (в том числе музеи музыкальных инструментов), каталоги обучающих музыкальных программ, электронные пособия, разработанные в виде учебного курса с приложенными к нему тестовыми заданиями. Эти ресурсы могут как дополнять лекции преподавателя, так и выступать основой для самостоятельного освоения курса по музыкальным историко-теоретическим дисциплинам. В последнем случае материал должен быть грамотно структурирован и организован. Преподаватель выступает как консультантом, так и контролером усвоенных знаний.

Важное значение информационно-образовательных ресурсов, а в данном случае Интернет-технологий обусловлено рядом возможностей, предоставляемых обучаемому. Например:

· получение сведений о содержании курса, темы занятий, необходимых для изучения дисциплины;

· получение дополнительной информации по дисциплине из данного ресурса или из других ресурсов Интернета, например, музыкальных библиотек, антологий;

· самопроверка знаний (в виде тестовых заданий);

· консультации с преподавателем посредством личного общения или участия в семинарах;

Информационно-образовательные ресурсы на базе Интернет-технологий отличаются формами предоставления материалов, контроля и проверки знаний, взаимодействия преподавателя с обучаемым. Перечислим некоторые из них:

· сопровождение нотными примерами и аудиопримерами;

· использование дополнительных материалов (статей, учебных изданий, публикуемых в Интернете и т. п.);

· использование ресурсов нотных библиотек и музыкальных антологий в Интернете;

· задание по теме в форме теста, анализа произведений, реферативной работы;

· форумы (семинары), организованные по заданным темам преподавателя.

Разработка и внедрение в учебный процесс таких информационных ресурсов, включая ресурсы Интернета, существенно расширяет границы обучения, делает его более эффективным и разнообразным. Это в равной степени возможно как для очной, так и заочной формы обучения.

Музыкальная педагогика и тенденции её дальнейшего развития

Музыкальная педагогика в настоящее время открывает для себя новые направления исследований, среди которых:

1. Исследования, связанные с информационными технологиями в музыке:

· применение мультимедиа в проектах;

· вопросы компьютерного анализа музыкальных произведений;

· информационный подход к содержанию музыки;

2. Изучение роли информационных технологий в музыкальном творчестве, их значения в актуализации творческого потенциала.

3. Исследования непосредственного внедрения информационных технологий в музыкальное образование:

· практическое освоение компьютерной музыки, нотных редакторов;

· использование музыкально-компьютерных технологий и электромузыкальных инструментов в современном образовательном процессе;

4. Изучение проблем, касающихся информационной культуры учителя музыки:

· оптимальное программное обеспечение профессиональной деятельности;

· информационные технологии в самообразовании музыканта.

Разделы: Музыка

Современный мир непрерывно меняется, а с ним меняются и наши дети. Сегодня уже не вызывает сомнений тот факт, что современные дети сильно отличаются не только от тех, кого описывали в своих сочинениях Я.А. Каменский и В.А. Сухомлинский, но и от своих сверстников последних десятилетий. И произошло это не потому, что изменилась природа самого ребенка – принципиально изменилась сама жизнь.

Информатизация системы образования предъявляет новые требования к педагогу и его профессиональной компетентности. Педагог должен не только уметь пользоваться компьютером и современным мультимедийным оборудованием, но и создавать свои образовательные ресурсы, широко использовать их в своей педагогической деятельности, учитывая индивидуальные и возрастные особенности детей.

Образование может быть продуктивным только тогда, когда в его содержание будут заложены потребности современных детей, а процесс обучения и воспитания будет осуществляться с учетом их особенностей, потенциала и возможностей. А для этого и педагог должен быть современным. Опираясь на особенности современных детей, педагог должен уметь разрабатывать и использовать в своей профессиональной деятельности инновационные технологии воспитания и обучения, создавать такие условия, в которых ребенок будет проявлять познавательную инициативу, развивать свои воображение и творческие способности, удовлетворит свою потребность к самореализации.

Помочь педагогу в решении этих задач может сочетание традиционных методов обучения и современных информационных технологий, в том числе и компьютерных. Использование информационно-коммуникационных технологий, разработка собственных мультимедийных проектов, учебно-методических, игровых пособий и внедрение их в практическую деятельность позволяет педагогу повысить качество организации воспитательно-образовательного процесса, сделать процесс обучения интересным, а развитие ребенка эффективным, открывает новые возможности образования не только для ребенка, но и для самого педагога.

В практике работы музыканта-педагога применение информационно-коммуникационных технологий раскрывает огромные возможности. Красочные познавательные презентации, видеофильмы, мультимедийные пособия помогают разнообразить процесс знакомства детей с музыкальным искусством, сделать встречу с музыкой более яркой и увлекательной. Занятия с использованием информационных технологий не только расширяют и закрепляют полученные знания, но и в значительной степени повышают творческий и интеллектуальный потенциал учащихся.

В качестве основной цели использования информационно-коммуникационных технологий на музыкальных занятиях можно рассматривать активизацию познавательной и творческой деятельности учащихся.

Применение информационно-коммуникационных технологий в музыкальном образовании и воспитании детей решает и ряд важных задач:

- повышение мотивации учащихся к обучению;

- развитие интереса учащихся к самостоятельной творческой деятельности; активизация творческого потенциала учащихся;

- повышение интереса учащихся к музыкальной культуре;

- обогащение методических возможностей организации совместной деятельности педагога и учащихся, придание ей современного уровня.

Использование в процессе музыкального образования и воспитания информационно-коммуникационных технологий стимулирует развитие мышления, восприятия, памяти учащихся; позволяет сделать учебный материал более доступным для восприятия; расширить понятийный ряд пройденных музыкальных тем; способствует улучшению усвоения учебного материала. Применение информационных коммуникационных технологии в музыкальном обучении помогают формировать навыки активного восприятия музыки, обогащают музыкальный опыт детей, прививают им знания, что в целом является важной предпосылкой обогащения музыкальной культуры учащихся.

Информационно-коммуникационные технологии можно включать во все виды музыкальной деятельности учащихся. Существует множество форм современных дидактических материалов, которые может создать педагог – музыкант с помощью информационно-коммуникационных технологий. Эти дидактические материалы способствуют оптимизации образовательного процесса, делают занятия насыщенными, интересными и познавательными. Итак, рассмотрим эти формы дидактических материалов подробнее.

Мультимедийная презентация

Презентации позволяют обогатить процесс эмоционально-образного познания, вызывают желание неоднократно слушать музыкальное произведение, помогают надолго запомнить предложенное для слушания музыкальное произведение, зрительное восприятие изучаемых объектов позволяет быстрее и глубже воспринимать излагаемый материал. Презентации незаменимы при знакомстве учащихся с творчеством композиторов, в этом случае яркие портреты, фотографии привлекают внимание детей, развивают познавательную деятельность, разнообразят впечатления детей.

В конце презентации возможны тестовые или творческие задания, которые выполняются как письменно, так и устно. В случае устного выполнения заданий возможны дискуссии, обсуждения, сопоставление различных точек зрения, что приведёт к главному выводу по теме, то есть к осознанию детьми художественно-педагогической идеи урока.

- Демонстрация видеофрагментов опер, балетов, мюзиклов, документальных фильмов и др.

- Видеофрагмент должен быть предельно кратким по времени, причем педагогу необходимо позаботиться об обеспечении обратной связи с учащимися. То есть видеоинформация должна сопровождаться рядом вопросов развивающего характера, вызывающих ребят на диалог, комментирование происходящего. Ни в коем случае не стоит допускать превращения учеников в пассивных созерцателей.

- Виртуальные экскурсии по музеям музыкальных инструментов, по музеям-квартирам композиторов.

- Для развития музыкальных способностей учащихся педагог может применять специальные мультимедийные музыкально-дидактические игры. Они в доступной, привлекательной форме способствуют развитию ладового, тембрового, динамического слуха, чувства ритма.

- При освоении теоретических сведений уместно использование мультимедийных проектов, учебно-методических пособий, демонстрационных материалов, созданных с помощью информационно-коммуникационных технологий, например плакат-иллюстрация, плакат-схема. Переведенные в цифровой формат, они, бесспорно, будут удобны для частого применения. Их можно демонстрировать по ходу объяснения материала; можно распечатать и раздать учащимся в качестве раздаточного наглядного материала.

- Такой вид музыкальной деятельности как пение тоже предполагает использование информационно-коммуникационных технологий. Так, условием выразительного пения является понимание учащимися музыкального образа песни, понимание смысла ее текста. Помощь в решении этой задачи может оказать создание картотеки электронных иллюстраций и презентаций к различным песням. Работая над качеством исполнения песен, звукоизвлечением, дикцией и другими элементами вокально-хоровой звучности можно использовать видеоролики с участием детей: записывается на видеокамеру исполнение детьми песни, затем совместно с учащимися эта запись просматривается и обсуждается.

- При обучении ребенка игре на музыкальном инструменте можно использовать презентации-концерты, для знакомства с музыкальным инструментом и спецификой его звучания.

- Возможно также использование интернет-ресурсов для выполнения учащимися домашних заданий, разработку и применение новых тестовых заданий с учётом технологий личностно-ориентированного обучения, а также выполнение учащимися творческих заданий с использованием информационно-коммуникационных технологий.

В заключение хотелось бы отметить важность и нужность использования педагогом-музыкантом информационных технологий. Это способствует повышению интереса учащихся к обучению, повышению эффективности обучения, развивает ребенка всесторонне, активизирует родителей в вопросах музыкального воспитания и развития детей.

Для педагога, интернет ресурсы значительно расширяют информационную базу при подготовке к занятиям, связанную не только с миром музыки, но и с миром искусства в целом. А умение пользоваться компьютером позволяет разрабатывать современные дидактические материалы и эффективно их применять.

Использование информационно-коммуникационных технологий – это не влияние моды, а необходимость, продиктованная требованиям, предъявляемым к современному образованию.

Применение компьютерной техники позволяет сделать музыкальное занятие привлекательным и по-настоящему современным, осуществлять индивидуализацию обучения, объективно и своевременно проводить контроль и подведение итогов обучения.

Список использованной литературы

- Белобородова В. Методика музыкального образования. - М.: Академия, 2010.

- Дмитриева А., Черноиваненко Н. Методика музыкального воспитания в школе. - М.: Академия, 2011.

- Захарова И. Информационные технологии в образовании. Учебное пособие для высш. учеб. Заведений. - М.: “Академия”, 2008.

- Кларин М. Педагогическая технология в учебном процессе. - М.: Просвещение, 2009.

- Селевко П. Современные преподавательные технологии. – М.: Просвещение, 2010.

- Штепа В. Компьютерные обучающие программы на уроках музыки. – М.: Просвещение, 2011.

Интернет-ресурсы