ТЕМА 2 ИНФОРМАЦИОННАЯ СФЕРА КАК СФЕРА ОБРАЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ И СФЕРА ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Вопросы для семинара:

1. Определение понятия «информация». Информация как основной объект информационной сферы и правовой системы. Информация в актах законодательства Российской Федерации.

2. Юридические особенности и свойства информации. Классификация информации по роли, в которой она выступает в правовой системе Классификация информации по доступу к ней

3. Структура информационной сферы, основные и обеспечивающие области информационной сферы

4. Информационные процессы. Информационные системы

Информационное право составляет правовой фундамент информационного общества, а следовательно, без скорейшего формирования такого права невозможно и нормальное развитие информационного общества XXI в.

В основе деятельности членов информационного общества лежат информация, информационные ресурсы и информационные продук ты, а само существование информационного общества основано на об ращении информации. В этой связи основным назначением информа ционного права является регулирование отношений, возникающих при обращении информации.

Правовые проблемы обращения инфор мации исследуются на основе модели информационной сферы - сфе ры производства, преобразования и потребления информации.

Вполне очевидно, что основным объектом информационного права является собственно информация. Сам термин "информация" в переводе с латинского означает ознакомление, разъяснение, изложение.

"Отец кибернетики" Н. Винер при определении информации указывает лишь то, что "это информация, а не энергия и не материя". Это определение, хотя и интересно с философской точки зрения, для практического использования непригодно, т. к. лишь говорит о невозможности идентифицировать информацию с другими известными объектами материального мира.

Информация не относится к энергии и материи, однако связана с ними. Она в широком смысле присуща любой материи, по определению академика В.М.. Глушкова: "Информация представляет собой меру неоднородности распределения материи и энергии в пространстве и во времени, меру изменений, которыми сопровождаются все протекающие в мире процессы" .

Толковый словарь СИ. Ожегова дает определение информации, согласно которому это, во-первых, сведения об окружающем мире и протекающих в нем процессах и, во-вторых, - сообщения, осведомляющие о положении дел, о состоянии чего-либо.

Современное легальное понятие информации сформулировано в Федеральном законе "Об информации, информатизации и защите информации" (далее - Закон об информации), согласно которому информация представляет собой сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах независимо от формы их представления.

Информация в качестве объекта правового регулирования обладает специфическими особенностями и юридическими свойствами, которые во многом определяют и отношения, возникающие при ее обращении между субъектами, и характер их поведения.

В.А. Копылов выделяет следующие свойства информации как объекта правового регулирования :

- физической неотчуждаемости - информация практически не можетбыть отчуждена от создателя или иного обладателя, т. е. при передачеинформации другому лицу (лицам) она по-прежнему остается у первоначального носителя;

- обособляемости - для включения в оборот информация должна быть овеществлена, т. е. закодирована в виде волн {в т. ч. звуковых), символов, знаков и т. п. Вследствие этого она обособляется от создателя(носителя) и существует независимо от него;

- информационной вещи (информационного объекта) - при овеществлении и включении в оборот информация обычно закрепляется на каком-то материальном носителе и распространяется с его помощью;

- тиражируемости (распространяемости) - информация может тиражироваться и распространяться в неограниченном количестве экземпляров без изменения ее содержания;

- организационной формы - информация, находящаяся в обороте, как правило, является документированной, т. е. существует в виде документа или массива документов;

- экземплярности - информация распространяется, как правило, не сама по себе, а на материальном носителе, вследствие чего возможен учет экземпляров информации через учет носителей, содержащих информацию.

Информация может проявляться в различных формах . Основными формами информации являются:

Документированная;

Недокументированная.

Документированная информация - это информация, закрепленная на материальном носителе. Понятие документированной информации (документа) содержится в ст. 2 Закона об информации и обозначает "зафиксированную на материальном носителе информацию с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать"

Практически только документированная информация может быть объектом правоотношения; недокументированная информация находится за пределами правового регулирования.

Понятие "документированная информация" основано на двуединстве информации (сведений) и материального носителя, на котором она отражена в виде символов, знаков, букв, волн или других способов отображения. Примером документированной информации является книга, CD-диск и др.

В древние времена документирование информации осуществлялось посредством ее закрепления на каких-либо материальных объектах: камне, дереве, глине, коже животных и др. Позднее наиболее распространенным носителем информации стала бумага. Созданный на таком носителе документ, подтвержденный соответствующими реквизитами и снабженный подписями, широко используется в различных правоотношениях и сегодня.

Достоинством данного способа фиксации информации является возможность установления в большой долей вероятности ее автора по почерку. Это несколько усложнилось с массовым внедрением машинописи, однако оставалась возможность установления авторства по подписи.

С развитием информационных технологий в качестве материальных носителей информации стали использоваться машиночитаемые (электронные) носители информации: дискеты, CD-диски, постоянная и оперативная память компьютеров, электромагнитные волны и т. п.

Электронная информация представляет собой сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах, представленные в форме, позволяющей провести их непосредственную машинную обработку.

Электронная информация обладает следующими специфическими свойствами:

- трудностью установления авторства - авторство электронной информации чаще всего невозможно установить, если создателем в целях защиты своих прав не использовались специальные технические средства типа электронной цифровой подписи;

- изменяемостью - технически несложно произвести несанкционированное изменение электронной информации без ведома автора. В наибольшей степени это относится к информации, распространяемой посредством глобальных электронных сетей;

- распространяемостью - электронная информация легко копируется и может сравнительно легко тиражироваться в большом количестве экземпляров, что заметно усложняет охрану ее институтом авторского права (если таковое на нее распространяется).

В.А. Копылов указывает, что на документированную (овеществленную) информацию распространяется одновременно действие двух институтов: вещной и интеллектуальной собственности: «Совместное исследование информационных, процессов в информационной сфере, правовых норм, регулирующих отношения, возникающие в этих процессах, с действиями над информацией, позволяет установить такие особенности и свойства. К основным из них можно отнести следующие: … Свойство информационной вещи (информационного объекта). Это свойство возникает в силу того, что информация передается и распространяется только на материальном носителе или с помощью материального носителя и проявляется как «двуединство» информации (ее содержания) и носителя, на котором эта информация (содержание) закреплено. Это свойство позволяет распространить на информационную вещь (объект) совместное и взаимосвязанное действие двух институтов - института авторского права и института вещной собственности»

Однако это далеко не всегда является верным.Во-первых, как совершенно справедливо отмечено А.Е Шерстобитовым, "...далеко не во всех случаях материальный носитель информации носит вещный характер" .

С.В. Петровский приводит в связи с этим следующий пример: в случае передачи результатов сканирования по каналам сети Интернет материальный результат деятельности будет присутствовать в виде изменения магнитных характеристик накопителя информации (жесткого диска) в компьютерной системе заказчика после получения им заказа. Такой материальный результат не имеет признаков вещи .

Во-вторых, не всегда информация является объектом интеллектуальной собственности. Например, в соответствии со ст. 8 Закона РФ от 09.07.1993 г. № 5351-Т "Об авторском праве и смежных правах" (в ред. От 19.07.1995 г.) (далее - Закон об авторском праве) не являются объектами авторского права официальные документы (законы, судебные решения, иные тексты законодательного, административного и судебного характера), а также их официальные переводы; государственные символы и знаки (флаги, гербы, ордена, денежные знаки и иные государственные символы и знаки);-произведения народного творчества; сообщения о событиях и фактах, имеющие информационный характер.

По роли в правовой системе информация разделяется на правовуюи неправовую.

Нормативная правовая информация создается в порядке правотворческой деятельности и содержится в нормативных правовых актах..

Ненормативная правовая информация создается, как правило, в порядке правоприменительной и правоохранительной деятельности. С помощью такой информации реализуются предписания правовых норм. Эта информация создается в объекте управления и движется в контуре обратной связи системы правового управления.

К ненормативной правовой информации относятся:

1) общая информация о состоянии законности и правопорядка;

2) информация о гражданско-правовых отношениях, договорных и иных обязательствах (договоры, соглашения и т.п. документы);

3) информация, представляющая административную деятельность органов исполнительной власти и местного самоуправления по исполнению нормативных предписаний;

4) информация судов и судебных органов (судебные дела, судебныерешения и т.п.);

5) информация, связанная с раскрытием и расследованием правонарушений.

По степени доступа информация подразделяется на открытую и информацию ограниченного доступа, распространение которой возможно в условиях конфиденциальности или секретности.

Документированная информация может быть подразделена и на другие виды. Так, ее можно разделить по создателям, по владельцам, по способам хранения и т. д.

Модель информационной сферы

Прежде чем перейти к изучению вопросов правового регулирования общественных отношений, связанных с информацией, нужно хорошо исследовать ту сферу, в которой возникают общественные отношения, регулируемые информационным правом или подлежащие такому регулированию, определить состав объектов, которые наличествуют в этой сфере, выявить и установить особенности поведения субъектов, действующих в информационной сфере и участвующих в информационных процессах.

Законодатель определил:

Информационную сферу, как «сферу деятельности, связанную с созданием, распространением, преобразованием и потреблением информации» (Федеральный закон «Об участии в международном информационном обмене»),

А информационные процессы как процессы производства, передачи, поиска, получения и распространения информации {Федеральный закон «Об информации, информатизации и защите информации», а также Федеральный закон «Об участии в международном информационном обмене»).

К информационным следует также относить и процессы создания и применения информационных систем, информационных технологий и средств их обеспечения.

Общественные отношения, подлежащие правовому регулированию в информационной сфере, возникают при выполнении именно этих информационных процессов. Такие общественные отношения называют информационными, а деятельность по осуществлению информационных процессов - информационной деятельностью.

Информационная сфера , исходя из видов и способов представления информации, особенностей ее преобразования и обращения, мо жет быть разделена на две части:

Основную часть или часть собственно обращения информации

И часть, обеспечивающую обращение информации.

Каждая из них в свою очередь подразделяется на области:

- основ ная часть включает три области:

Область поиска, получения и потребления информации

Область производства и распространения исходной и производной информации

Область формирования информационных ресурсов, подготовки информационных продуктов, предоставления информационных услуг

- обеспечивающая – две:

Область создания и применения информационных технологий и средств их обеспечения

Область создания и применения средств и механизмов информационной безопасности

Разделение информационной сферы на области условно, поскольку все они тесно связаны между собой. Исходная информация создается под воздействием окружающей среды, а также на основе производной информации и сведений из информационных ресурсов. Производная информация создается на основе как исходной информации, так и сведений из информационных ресурсов. Информационные же ресурсы формируются на основе исходной и производной информации, прежде всего как «запасы» ретроспективной информации. И, наконец, в результате потребления информации вновь создается новая исходная и производная документированная информация, формируются или дополняются информационные ресурсы. Таким образом, замыкается кругооборот движения информации в информационной сфере (обращение информации).

Для выявления субъектов, участвующих в информационных процессах, установления разновидностей информации, циркулирующей в информационной сфере, рассмотрим более подробно каждую из указанных выше областей на протяжении «жизненного цикла» обращения информации.

Жизненный цикл (обращение) информации

Область поиска, получения и потребления информации - в определенном смысле «задающая» обращение информации. Именно здесь возникают потребности в информации и обеспечивается информацией широкий круг ее потребителей. Основ ные субъекты данной области - потребители, или получатели инфор мации.

Информация в область создания и распространения исходной и производной информации создается с целью удовлетворения информационных потребностей субъектов рассмотренной выше области поиска и получения информации. Субъектами, обеспечивающи ми функционирование данной области, выступает широкий круг производителей информации .

В области формирования информационных ресурсов, подготовки информационных продуктов, предоставления информационных услуг в отличие от предыдущей сосредоточена ретроспективная документированная информация в форме информационных ресурсов как аккумуляторов (запасов) совокупных знаний человечества, накопленных за долгие годы цивилизации. Федеральный закон «Об информации, информатизации и защите информации» дает определение понятия информационных ресурсов: «...информационные ресур сы - отдельные документы и отдельные массивы документов, документы и массивы документов в информационных системах (библиотеках, архи вах, фондах, банках данных, других информационных системах )» (ст. 2).

К объектам в области создания и применения информационных систем, информационных технологий и средств их обеспечения относятся: информационные системы и информационные технологии, средства их обеспечения. Федеральным законом «Об информации, информатизации и защите информации» определено понятие «информационная система» - организационно упо рядоченная совокупность документов (массивов документов) и информационных технологий, в том числе с использованием средств вычислительной техники и связи, реализующих информационные процессы {ст. 2)

Область создания и применения средств и механизмов информационной безопасности. В соответствии с Федеральным законом «Об участии в международном информационном обмене» под информационной безопасностью понимается состояние защищенности информационной среды об щества, обеспечивающее ее формирование, использование и развитие в интересах граждан, организаций, государства.

Чаннов С.Е. Информационное право России: Учебник для ссузов. - М: "Приор-издат", 2004.

См.: Бачило И.Л. Методология решения правовых проблем в области информационной безопасности// С.б. Информатика и вычислительная техника. 1992. № 2-3.

Копылов В.А. Информационное право: Учебник. – 2-ое изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2002.

Рассмотрим подробнее социальное воздействие широкого распространения информационных технологий в ходе происходящей в настоящее время шестой информационной революции. Информатизация общества, как отмечалось во введении, является процессом, охватывающим все стороны общественной жизни, предусматривающим систематическую реорганизацию и повышение эффективности любой социально значимой деятельности на основе применения современных информационных и коммуникационных систем и технологий. Создание на основе глобальных сетей единой мировой информационной инфраструктуры, обеспечивающей активное взаимодействие людей, предприятий, государственных и общественных организаций, приводит к формированию информационного общества.

Важность этого процесса была осознана широкой научной общественностью. Еще в середине 70-х гг. прошлого века для обозначения новой научной дисциплины, изучающей на основе информационного подхода общественное знание, социальную коммуникацию и управление обществом, был использован термин «социальная информатика». В последующем предмет этой дисциплины неоднократно уточнялся, однако необходимо отметить имеющую место несогласованность в определении перечня и содержания основных понятий социальной информатики. В этом параграфе мы рассмотрим некоторые основные вопросы социальной информатики, полагая ее предметом закономерности и тенденции развития информационной сферы общества и ее взаимодействия с другими сферами общественной жизни.

В Федеральном законе «Об участии в международном информационном обмене» дано определение информационной сферы (среды) как сферы деятельности субъектов, связанной с созданием, преобразованием и потреблением информации. Доктрина информационной безопасности Российской Федерации раскрывает понятие информационной сферы более подробно, включая в нее совокупность информации, информационной инфраструктуры, субъектов, осуществляющих сбор, формирование, распространение и использование информации, а также системы регулирования возникающих при этом отношений. Таким образом, информационную сферу можно характеризовать как сферу общественной и человеческой деятельности, направленной на удовлетворение информационных потребностей, в которую входят следующие взаимосвязанные компоненты (рис. 1.34):

1. Информационные субъекты (индивидуальные и коллективные), осуществляющие деятельность по реализации информационных процессов.

2. Потоки создаваемой и потребляемой информации.

3. Информационная инфраструктура.

Информационная инфраструктура включает в себя:

1) информационные ресурсы общества;

2) информационную индустрию производства, переработки и распространения информации, оказания информационных услуг, в том числе средства вычислительной техники, связи, массовой информации; производства информационно-коммуникационной техники и программных средств (ИКТ и ПС), создания информационных технологий и систем;

Рис. 1.34. Информационная сфера общества |

3) системы (государственные, общественные и коммерческие организационные структуры), осуществляющие регулирование и воспроизводство информационной сферы.

Информационные ресурсы, создаваемые обществом и составляющие часть его информационной инфраструктуры, являются основным источником информации, потребляемой обществом и его членами. Некоторые элементы инфраструктуры могут выступать в качестве информационных субъектов. Эти отношения показаны на рис. 1.34 пунктиром.

Рассмотрим подробнее тенденции развития каждого из компонентов информационной сферы.

Существенное повышение роли и места информации в жизни государства, общества, личности превратило ее в мощный, реально ощутимый ресурс, ставший одним из ведущих факторов общественного развития. Понятие информационного ресурса, хотя и является сравнительно новым, нашедшим широкое употребление лишь в 80-х гг. прошлого века, занимает все более важное место в современном научно-техническом и общественно- политическом лексиконе. Информатизация общества не только ставит его в один ряд с остальными видами экономических ресурсов: природными, энергетическими, материальными, трудовыми, финансовыми, но и придает ему приоритетный характер. Федеральный закон «Об информации, информатизации и защите информации» определяет информационные ресурсы как отдельные документы и отдельные массивы документов, документы и массивы документов в информационных системах (библиотеках, архивах, фондах, банках данных, других информационных системах). При этом под документированной информацией в этом законе понимается зафиксированная на материальном носителе (документе) информация с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать. Необходимость введения категории информационного ресурса вызвана, с одной стороны, лавинообразным ростом объема документов, накопленных человечеством, и степени их использования; с другой - превращением их в один из ключевых факторов развития современного общества.

Говоря об информационных ресурсах, необходимо иметь в виду, что они представляют собой подготовленные для социального использования знания создававших их людей, зафиксированные на бумаге, магнитном, оптическом или ином материальном носителе. По способу организации хранения и использования информационных ресурсов выделяют традиционные (массив документов, фонд документов, архив) и автоматизированные (база данных, автоматизированная информационная система, Интернет) формы. Актуальной является задача перевода существующих в традиционной форме ресурсов в автоматизированную форму с использованием массовых технологий. Существуют классификации информационных ресурсов и по другим основаниям: по тематике, по форме собственности, по доступности информации и др.

Как и у других видов ресурсов, у информационных ресурсов имеются собственники и владельцы. Ими могут быть граждане, организации, органы местного самоуправления, органы государственной власти. Собственником информационного ресурса (а также информационных систем, технологий и средств их обеспечения), согласно Федеральному закону «Об информации, информатизации и защите информации», является субъект, в полном объеме реализующий полномочия владения, пользования, распоряжения указанными объектами. В отличие от собственника владелец информационных ресурсов осуществляет владение, пользование и распоряжение ими в пределах, установленных законом и собственником. Необходимо отметить две тенденции развития информационной инфраструктуры, связанные с информационными ресурсами. С одной стороны, происходит все большая децентрализация информационных ресурсов (как объекта собственности и владения), с другой - налицо стремление органов государственной власти, специализированных информационных центров и организаций к интеграции информационных ресурсов на уровне их владения и использования.

Активное вовлечение информационных ресурсов в экономическую и другие сферы общественной жизни, рост масштаба их использования привели к выделению существенной их части, предназначенной не для внутреннего потребления их производителями (собственниками), а для удовлетворения информационных потребностей широкого круга внешних информационных субъектов. Информация из информационных ресурсов распространяется в результате подготовки информационных продуктов и оказания информационных услуг. Информационными продуктами (продукцией) называется документированная информация, подготовленная в соответствии с потребностями пользователей и предназначенная для удовлетворения этих потребностей путем распространения или реализации. Информационные продукты могут распространяться как в вещественной, так и в электронной форме, например по телекоммуникационным сетям. Действия субъектов (собственников и владельцев) по обеспечению пользователей информационными продуктами, согласно Федеральному закону «Об участии в международном информационном обмене», являются информационными услугами.

Диапазон информационных услуг достаточно широк и не ограничивается предоставлением в распоряжение пользователей необходимых им информационных продуктов. К информационным услугам относят также:

Консультационные услуги (результат не обязательно фиксируется документально);

Услуги по передаче информации (информационным продуктом обеспечивается не пользователь услуги, а его адресат);

Услуги по доступу в Интернет (информационный продукт не определен);

Услуги по формированию (предоставлению возможности создания) личных сайтов на сервере провайдера и обеспечению доступа к ним (информационный продукт создает сам пользователь, являющийся его владельцем).

Обобщая эти примеры, назовем информационными услугами действия информационных субъектов по обеспечению выполнения информационных процессов, удовлетворяющих информационные потребности пользователей.

Анализ информационной сферы позволяет выделить в ней три основных вида информационных субъектов, осуществляющих деятельность по реализации информационных процессов:

1) производители информации, информационных ресурсов, продуктов и услуг;

2) обладатели (владельцы) информационных ресурсов и продуктов;

3) потребители информации, информационных ресурсов, продуктов и услуг.

Кроме того, часть субъектов информационной сферы осуществляет деятельность в ее инфраструктуре, например производители информационных систем и технологий, средств их обеспечения, а также собственники этих систем и средств.

Среди производителей информационных ресурсов можно выделить:

Органы государственной власти и управления различных уровней, органы местного самоуправления, формирующие правовые и управленческие документы;

Органы государственной системы статистики, обрабатывающие колоссальные потоки социально-экономической информации;

Информационные центры различных министерств и ведомств, органов власти субъектов РФ, а также межведомственные центры, формирующие информационные ресурсы и распространяющие информационные продукты соответствующего профиля;

Когнитивные структуры общества - научные и образовательные организации, аналитические центры, в которых формируются новые знания;

Предприятия и организации различных сфер деятельности;

Средства массовой информации.

В качестве примеров субъектов - производителей информационных ресурсов укажем Министерство юстиции РФ, формирующее и распространяющее базу правовых документов «Эталон», Институт научной информации в области общественных наук (ИНИОН), Всероссийский институт научной и технической информации (ВИНИТИ).

Потребителями информационных продуктов и услуг являются органы государственной власти и управления, органы местного самоуправления, предприятия и организации различных форм собственности и сфер деятельности, а также частные лица.

Характерной чертой информатизации общества является расширение информационной сферы за счет вовлечения в нее все большего числа новых субъектов. Свидетельством этого процесса служит, например, претворение в жизнь концепций электронного правительства (e-govemment), электронного бизнеса (e-business), электронной торговли (e-marketing) электронного (дистанционного) образования (e-education). Информатизация вторгается и в неожиданные области: в мае 2002 г. в Москве прошел фестиваль медиаискусства «Программное обеспечение как произведение искусства, или Художественные игры с софтом», ориентированный на искусство, адекватное информационному обществу. Активность его участников была нацелена на художественное и теоретическое осмысление новой цифровой реальности, создаваемой программным обеспечением, управляющим аудио- и видеорядом, а также артистическое программное обеспечение, являющееся само по себе художественным продуктом.

Информационная инфраструктура общества кроме информационных ресурсов включает в себя также информационную индустрию, приобретающую начиная с 80-х гг. прошлого века все больший удельный вес и влияние на экономическую и социальную жизнь общества. В информационной индустрии выделяют два сектора:

1) сектор производства, переработки и распространения информации, оказания информационных услуг, называемый также информационной техносферой;

2) сектор производства информационно-коммуникационной техники и программных средств, создания информационных технологий и систем, т. е. сектор средств производства информационной техносферы.

В информационную техносферу включают:

Средства вычислительной техники и информатики, обеспечивающие возможность формирования информационных ресурсов на основе электронного представления, хранения и обработки информации;

Средства информационно-телекоммуникационных систем, обеспечивающие передачу данных по каналам связи;

Телевизионные и радиовещательные системы, а также телефонную, телеграфную и радиосвязь;

Сеть проводных, оптоволоконных, радиорелейных, спутниковых и других видов каналов связи, предназначенных для распространения информации в пространстве;

Полиграфическую, копировальную, множительную и другую технику, предназначенную для документирования и тиражирования информационных продуктов;

Средства записи и воспроизведения изображения и звука (электронно-оптические устройства отображения информации, кино- и фотоаппаратура, аудиотехника).

Уровень и тенденции развития информационной техносферы различных стран оцениваются с помощью ряда количественных показателей, как абсолютных, так и относительных (на 1000 человек населения).

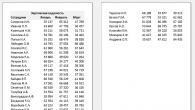

В табл. 1.7 приведены взятые из различных источников значения некоторых из этих показателей для ряда ведущих стран мира и России на 1997 г. 1 (верхнее число) и на 2001 г. 2 К приведенным цифрам следует относиться как к ориентировочным, так как различные источники используют разные методики оценки и могут давать существенно различающиеся значения одного и того же показателя.

| Таблица 1.7 Показатели развития информационной техносферы (на 1000 человек)

1 См.: Юсупов Р.М., Заболотский В.П. Научно-методологические основы информатизации. СПб.: Наука, 2000; Колин К.К. Фундаментальные основы информатики: социальная информатика. М.: Академический проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2000; Сетевой журнал. 2002. № 11. С. 76 и др. 2 См.: Совершенствование государственного управления на основе его реорганизации и информатизации: Мировой опыт / Под ред. В.И. Дрожжинова. М.: Эко-трендз, 2002. |

Анализ показателей развития информационной техносферы позволяет выявить следующие тенденции:

Развитие электронных средств массовой информации приводит к вытеснению печатных средств (газет);

Происходит быстрый рост количества домашних компьютеров, число которых становится сравнимым с числом компьютеров, используемых на предприятиях и в организациях;

В ведущих странах рост числа домашних компьютеров становится сравнимым или превышает рост числа телевизоров;

Доля граждан, охваченных спутниковым и кабельным телевещанием, в развитых странах приближается к 100%; в России в 2002 г. она составляла лишь 20%.

В 2003 г. темпы развития связи и информационных технологий значительно превысили средние показатели по стране (более 40% и 20% соответственно). Объем рынка информационных технологий в 2003 г. - 6,9 млрд долл., в том числе доля продажи аппаратных средств оценивается в 64%, услуг - в 25%, программного обеспечения - в 11%.

Об успешном развитии сектора средств производства информационной техносферы говорит тот факт, что общее количество ЭВМ превысило в 2003 г. 213 млн штук, а плотность ПК составила 9,0 единицы на 100 человек населения против 8,4 в 2002 г. В то же время начиная с 2002 г. отчетливо прослеживается не только значительное вытеснение отечественными производителями западных, но и насыщение спроса на вычислительную технику.

Объем услуг Интернета (без доступа) вырос в 2003 г. на 25% и составил 220 млн долл. Количество пользователей Интернета оценивается в 12-14 млн человек, а среднегодовой прирост числа пользователей - не менее 40% (в 2001 г. было 4,3 млн пользователей). Рост трафика Интернета превысил 180%, из них до 70% замыкается внутри России.

Темпы роста российского рынка легального программного обеспечения сохраняются в пределах 20-40%. В 2004 г. его объем вырос до 760 млн долл, (в 2002 г. - 500 млн долл.).

В 2003 г. в России было установлено 1,8 млн новых телефонов. Число абонентов сотовой связи выросло более чем вдвое и составило 36,4 млн человек. В 2004 г. планируется рост числа пользователей мобильной связи в стране до 55-60 млн .

Согласно эмпирическому закону Мура, вычислительная мощность компьютера удваивается каждые два года. При этом каждое новое поколение программ требует вдвое больше ресур

сов. Еще одно эмпирическое правило указывает, что удвоение пропускной способности каналов связи происходит каждые 10-13 месяцев. Некоторые исследователи делают из этого вывод, что мир больше любит болтать, чем думать.

Государственные, общественные и коммерческие организации, осуществляющие регулирование и воспроизводство информационной сферы, составляют еще один блок информационной инфраструктуры общества. В этом блоке можно выделить:

Органы государственной власти и управления, проводящие политику, направленную на развитие информационной сферы общества путем создания благоприятных условий для деятельности информационных субъектов, а также правовое регулирование отношений в информационной сфере;

Научно-исследовательские, проектные, опытно-конструкторские организации, проводящие теоретические и экспериментальные исследования по определению эффективной структуры и основных направлений развития информационной индустрии, созданию новых средств реализации информационных процессов и разработке перспективных информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) на их основе;

Учреждения образования, осуществляющие подготовку и повышение квалификации кадров для информационной индустрии, а также обучение широкого круга граждан эффективному использованию современных ИКТ с целью обеспечения их успешной адаптации к новым реальностям современной жизнедеятельности;

Организации, занимающиеся распространением, оптовой и розничной торговлей средствами ИКТ.

Важность процесса информатизации как ключевого фактора развития была осознана органами власти ведущих стран мира.

В 1993 г. правительство США обнародовало планы развития национальной информационной инфраструктуры как технологической основы информационного общества. В специально подготовленном докладе были перечислены основные принципы формирования информационного общества, среди которых:

Обеспечение универсального интерактивного доступа;

Обеспечение доступа к государственной информации;

Защита неприкосновенности личной жизни, безопасности и надежности сетей;

Защита прав интеллектуальной собственности;

Координация государственных усилий, поощрение частных инвестиций и помощь в технологических новациях.

В соответствии с этим докладом США взяли курс на строительство информационной супермагистрали, определяемой как совокупность всех технологий, связанных с производством, обработкой, хранением и распространением информации, включая телевидение, компьютерные сети, спутниковое вещание, мобильную связь, технологии онлайновых услуг.

Разработана стратегия и реализуются рекомендации по вхождению в информационное общество и стран Европы. В июле 1994 г. Комиссией Европейского сообщества был принят план действий «Европейский путь в информационное общество». В 1995 г. Европейская комиссия учредила Форум для обсуждения общих проблем процесса становления информационного общества. Цель работы Форума - проследить этот процесс в таких областях, как воздействие на экономику и занятость; создание новых социальных и демократических ценностей в «виртуальном сообществе»; воздействие на общественные и государственные службы; образование, обучение и переквалификация; культура и средства массовой информации, устойчивое развитие; технология и инфраструктура. В 1998-2002 гг. усилия Европейского союза (641 проект) были сконцентрированы в специальной программе «Технологии информационного общества», которая будет продолжена и в 2002-2006 гг. В качестве основных были определены следующие направления исследований:

Системы и услуги для граждан;

Новые методы работы и электронная коммерция;

Мультимедийное содержание и средства;

Технологии и инфраструктура общего пользования;

Перспективные и вновь возникающие технологии.

Практически каждая из стран Европы также имеет программу, излагающую национальную политику в деле построения информационного общества, невыполнение которой влечет потерю конкурентоспособности страны, сравнительное снижение уровня жизни, потерю темпов развития.

В июле 2000 г. «Большая восьмерка» наиболее промышленно развитых стран мира приняла Хартию глобального информационного общества, которая получила название Окинавской Хартии (по названию японского города, где она была принята). В начальных пунктах Хартии зафиксированы следующие основные положения, которые будут применяться этими странами в процессе формирования и развития информационного общества:

1. Революционное воздействие И КТ, являющихся одним из наиболее важных факторов формирования общества XXI в., касается образа жизни людей, их образования и работы, а также взаимодействия правительства и гражданского общества. И КТ становятся жизненно важным стимулом развития мировой экономики.

2. Суть стимулируемой И КТ экономической и социальной трансформации заключается в ее способности содействовать людям и обществу в использовании знаний и идей. Для более широкого использования людьми своего потенциала руководители стран «Большой восьмерки» будут принимать меры, чтобы ИКТ служили достижению целей обеспечения устойчивого экономического роста, повышения общественного благосостояния, стимулирования социального согласия, укрепления демократии, прозрачного и ответственного управления, международного мира и стабильности.

3. Все люди повсеместно должны иметь возможность пользоваться преимуществами глобального информационного общества. Его устойчивость основывается на стимулирующих развитие человека демократических ценностях, включая свободный обмен информацией и знаниями.

4. Усилия правительств будут направлены на укрепление политики и нормативной базы, стимулирующей конкуренцию и новаторство, оптимизацию глобальных сетей, борьбу со злоупотреблениями, подрывающими целостность сети, сокращение разрыва в цифровых технологиях, инвестирование в людей, обеспечение глобального доступа и участия в этом процессе.

5. Хартия является прежде всего призывом ко всем как в государственном, так и в частном секторе ликвидировать международный разрыв в области информации и знаний. Солидная основа политики и действий в сфере ИКТ может изменить методы взаимодействия стран по продвижению социального и экономического прогресса во всем мире.

В разделе Хартии, посвященном использованию возможностей цифровых технологий, указывается на необходимость реализации полных экономических, социальных и культурных преимуществ информационного общества и выделяются ключевые направления работы, среди которых:

Проведение экономических и структурных реформ в целях создания обстановки открытости, эффективности, конкуренции и использования нововведений, дополняемых мерами по адаптации на рынках труда, развитию людских ресурсов, обеспечению социального согласия;

Рациональное управление макроэкономикой, способствующее более точному планированию со стороны деловых кругов и потребителей, и использование преимуществ новых информационных технологий;

Разработка информационных сетей, обеспечивающих быстрый, надежный, безопасный и экономичный доступ с помощью конкурентных рыночных условий и соответствующих нововведений;

Развитие людских ресурсов, способных отвечать требованиям века информации, посредством образования и пожизненного обучения и удовлетворения растущего спроса на специалистов в области И КТ во многих секторах экономики;

Активное использование И КТ в государственном секторе и содействие предоставлению в режиме реального времени услуг, необходимых для повышения уровня доступности власти для всех граждан.

Отмечается также, что на правительствах лежит задача создания предсказуемой, транспарентной и недискриминационной политики и нормативной базы, необходимой для информационного общества, в соответствии со следующими основными принципами и подходами:

Содействие развитию конкуренции и открытию рынков для информационно-коммуникационных технологий, продукции и услуг;

Защита права интеллектуальной собственности на информационные технологии;

Обязательство правительств использовать только лицензионное программное обеспечение;

Развитие трансграничной электронной торговли путем содействия дальнейшей либерализации, улучшения сетей, соответствующих услуг и процедур; повышение доверия потребителей к электронным рынкам;

Продвижение рыночных стандартов, включая технические стандарты функциональной совместимости;

Развитие эффективного и значимого механизма защиты личной жизни при обработке личных данных; дальнейшее развитие и эффективное функционирование электронной идентификации, электронной подписи и других средств обеспечения безопасности и достоверности операций.

Подчеркивается важность согласованных действий по созданию безопасного и свободного от преступности киберпространства, необходимость нахождения эффективных политических решений таких актуальных проблем, как несанкционированный доступ и компьютерные вирусы.

Второй раздел Хартии посвящен важному вопросу преодоления электронно-цифрового разрыва внутри государств и между ними. Для обеспечения всеобщего доступа к информационным и коммуникационным сетям предлагается:

Содействовать установлению благоприятных рыночных условий, необходимых для предоставления населению информационных услуг;

Обеспечивать возможность доступа через учреждения, открытые для широкой публики;

Совершенствовать сетевой доступ, в особенности в отсталых городских, сельских и отдаленных районах;

Уделять особое внимание нуждам и возможностям людей, обладающих меньшей социальной защищенностью;

Содействовать дальнейшему развитию «удобных для пользования» технологий, включая мобильный доступ к Интернету, более широкому использованию бесплатного общедоступного информационного наполнения и открытых для всех пользователей программных средств, соблюдая при этом права на интеллектуальную собственность.

Констатируется, что стратегия развития информационного общества должна сопровождаться развитием людских ресурсов, для чего «Большая восьмерка» берет обязательство предоставить всем гражданам возможность освоить и получить навыки работы с ИКТ посредством образования, пожизненного обучения и подготовки.

Два заключительных раздела посвящены вопросам эффективного международного сотрудничества государств, в том числе развивающихся, международных общественных и коммерческих организаций в целях активного формирования глобального информационного общества.

Естественно, что процесс информатизации различных объектов протекает неодинаково. Так, переход различных стран и регионов к информационному обществу начался в разное время и происходит разными темпами. Предполагается, что США завершат этот переход к 2020 г., Япония и страны Западной Европы - к 2030-2040 гг., Россия - к 2050 г.

Одним из основных механизмов перехода нашей страны к информационному обществу призвана стать программа «Электронная Россия» на 2002-2010 гг., реализация которой позволит:

Эффективно использовать интеллектуальный и кадровый потенциал России в сфере И КТ;

Обеспечить гармоничное вхождение России в мировую экономику на основе кооперации и информационной открытости;

Преодолеть отставание России от развитых стран в уровне использования и развития И КТ;

Обеспечить равноправное вхождение граждан России в глобальное информационное сообщество на основе соблюдения прав человека, в том числе права на свободный поиск, получение, передачу, производство и распространение информации, а также права на обеспечение конфиденциальности любой охраняемой законом информации, имеющейся в информационных системах.

Для достижения целей программы предусматривается решение следующих задач:

Формирование эффективной нормативной правовой базы в сфере И КТ, регулирующей в том числе вопросы обеспечения информационной безопасности и реализации прав, гарантированных Конституцией Российской Федерации;

Повышение эффективности взаимодействия органов государственной власти и органов местного самоуправления как между собой, так и с хозяйствующими субъектами и гражданами на основе использования современных И КТ;

Обеспечение условий для повышения эффективности и более широкого использования И КТ в экономической и социальной сфере;

Повышение уровня подготовки и переподготовки кадров за счет совершенствования образования на базе И КТ;

Содействие развитию независимых средств массовой информации посредством стимулирования внедрения И КТ в их деятельность;

Содействие развитию телекоммуникационной инфраструктуры и возможностей подключения к открытым информационным системам для граждан и хозяйствующих субъектов, а также существенное повышение качества предоставляемых услуг в этой области;

Формирование единой информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, необходимой для совершенствования работы органов государственной власти и местного самоуправления, предприятий и других организаций;

Формирование условий, необходимых для широкого использования на товарных рынках России механизмов электронной торговли, способствующих ускорению продвижения товаров (услуг), поддержанию стабильного воспроизводства, удовлетворению нужд потребителей и повышению эффективности управления поставками продукции для федеральных государственных нужд.

1.9. Информационная сфера общества

Рассмотрим подробнее социальное воздействие широкого распространения информационных технологий в ходе происходящей в настоящее время шестой информационной революции. Информатизация общества, как отмечалось во введении, является процессом, охватывающим все стороны общественной жизни, предусматривающим систематическую реорганизацию и повышение эффективности любой социально значимой деятельности на основе применения современных информационных и коммуникационных систем и технологий. Создание на основе глобальных сетей единой мировой информационной инфраструктуры, обеспечивающей активное взаимодействие людей, предприятий, государственных и общественных организаций, приводит к формированию информационного общества.

Важность этого процесса была осознана широкой научной общественностью. Еще в середине 70-х гг. прошлого века для обозначения новой научной дисциплины, изучающей на основе информационного подхода общественное знание, социальную коммуникацию и управление обществом, был использован термин «социальная информатика». В последующем предмет этой дисциплины неоднократно уточнялся, однако необходимо отметить имеющую место несогласованность в определении перечня и содержания основных понятий социальной информатики. В этом параграфе мы рассмотрим некоторые основные вопросы социальной информатики, полагая ее предметом закономерности и тенденции развития информационной сферы общества и ее взаимодействия с другими сферами общественной жизни.

В Федеральном законе «Об участии в международном информационном обмене» дано определение информационной сферы (среды) как сферы деятельности субъектов, связанной с созданием, преобразованием и потреблением информации. Доктрина информационной безопасности Российской Федерации раскрывает понятие информационной сферы более подробно, включая в нее совокупность информации, информационной инфраструктуры, субъектов, осуществляющих сбор, формирование, распространение и использование информации, а также системы регулирования возникающих при этом отношений. Таким образом, информационную сферу можно характеризовать как сферу общественной и человеческой деятельности, направленной на удовлетворение информационных потребностей, в которую входят следующие взаимосвязанные компоненты (рис. 1.34):

1. Информационные субъекты (индивидуальные и коллективные), осуществляющие деятельность по реализации информационных процессов.

2. Потоки создаваемой и потребляемой информации.

3. Информационная инфраструктура.

Информационная инфраструктура включает в себя:

1) информационные ресурсы общества;

2) информационную индустрию производства, переработки и распространения информации, оказания информационных услуг, в том числе средства вычислительной техники, связи, массовой информации; производства информационно-комму- никационной техники и программных средств (ИКТ и ПС), создания информационных технологий и систем;

3) системы (государственные, общественные и коммерческие организационные структуры), осуществляющие регулирование и воспроизводство информационной сферы.

Информационные ресурсы, создаваемые обществом и составляющие часть его информационной инфраструктуры, являются основным источником информации, потребляемой обществом и его членами. Некоторые элементы инфраструктуры могут выступать в качестве информационных субъектов. Эти отношения показаны на рис. 1.34 пунктиром.

Рассмотрим подробнее тенденции развития каждого из компонентов информационной сферы.

Существенное повышение роли и места информации в жизни государства, общества, личности превратило ее в мощный, реально ощутимый ресурс, ставший одним из ведущих факторов общественного развития. Понятие информационного ресурса, хотя и является сравнительно новым, нашедшим широкое употребление лишь в 80-х гг. прошлого века, занимает все более важное место в современном научно-техническом и общественно-политическом лексиконе. Информатизация общества не только ставит его в один ряд с остальными видами экономических ресурсов: природными, энергетическими, материальными, трудовыми, финансовыми, но и придает ему приоритетный характер. Федеральный закон «Об информации, информатизации и защи- те информации» определяет информационные ресурсы как отдельные документы и отдельные массивы документов, документы и массивы документов в информационных системах (библиотеках, архивах, фондах, банках данных, других информационных системах). При этом под документированной информацией в этом законе понимается зафиксированная на материальном носителе (документе) информация с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать. Необходимость введения категории информационного ресурса вызвана, с одной стороны, лавинообразным ростом объема документов, накопленных человечеством, и степени их использования; с другой — превращением их в один из ключевых факторов развития современного общества.

Говоря об информационных ресурсах, необходимо иметь в виду, что они представляют собой подготовленные для социального использования знания создававших их людей, зафиксированные на бумаге, магнитном, оптическом или ином материальном носителе. По способу организации хранения и использования информационных ресурсов выделяют традиционные (массив документов, фонд документов, архив) и автоматизированные (база данных, автоматизированная информационная система, Интернет) формы. Актуальной является задача перевода существующих в традиционной форме ресурсов в автоматизированную форму с использованием массовых технологий. Существуют классификации информационных ресурсов и по другим основаниям: по тематике, по форме собственности, по доступности информации и др.

Как и у других видов ресурсов, у информационных ресурсов имеются собственники и владельцы. Ими могут быть граждане, организации, органы местного самоуправления, органы государственной власти. Собственником информационного ресурса (а также информационных систем, технологий и средств их обеспечения), согласно Федеральному закону «Об информации, информатизации и защите информации», является субъект, в полном объеме реализующий полномочия владения, пользования, распоряжения указанными объектами. В отличие от собственника владелец информационных ресурсов осуществляет владение, пользование и распоряжение ими в пределах, установленных законом и собственником. Необходимо отметить две тенденции развития информационной инфраструктуры, связанные с информационными ресурсами. С одной стороны, происходит все большая децентрализация информационных ресурсов (как объекта собственности и владения), с другой — налицо стремление органов государственной власти, специализированных информационных центров и организаций к интеграции информационных ресурсов на уровне их владения и использования.

Активное вовлечение информационных ресурсов в экономическую и другие сферы общественной жизни, рост масштаба их использования привели к выделению существенной их части, предназначенной не для внутреннего потребления их производителями (собственниками), а для удовлетворения информационных потребностей широкого круга внешних информационных субъектов. Информация из информационных ресурсов распространяется в результате подготовки информационных продуктов и оказания информационных услуг. Информационными продуктами (продукцией) называется документированная информация, подготовленная в соответствии с потребностями пользователей и предназначенная для удовлетворения этих потребностей путем распространения или реализации. Информационные продукты могут распространяться как в вещественной, так и в электронной форме, например по телекоммуникационным сетям. Действия субъектов (собственников и владельцев) по обеспечению пользователей информационными продуктами, согласно Федеральному закону «Об участии в международном информационном обмене», являются информационными услугами.

Диапазон информационных услуг достаточно широк и не ограничивается предоставлением в распоряжение пользователей необходимых им информационных продуктов. К информационным услугам относят также:

— консультационные услуги (результат не обязательно фиксируется документально);

— услуги по передаче информации (информационным продуктом обеспечивается не пользователь услуги, а его адресат);

— услуги по доступу в Интернет (информационный продукт не определен);

— услуги по формированию (предоставлению возможности создания) личных сайтов на сервере провайдера и обеспечению доступа к ним (информационный продукт создает сам пользователь, являющийся его владельцем).

Обобщая эти примеры, назовем информационными услугами действия информационных субъектов по обеспечению выполнения информационных процессов, удовлетворяющих информационные потребности пользователей.

Анализ информационной сферы позволяет выделить в ней три основных вида информационных субъектов, осуществляющих деятельность по реализации информационных процессов:

1) производители информации, информационных ресурсов, продуктов и услуг;

2) обладатели (владельцы) информационных ресурсов и продуктов;

3) потребители информации, информационных ресурсов, продуктов и услуг.

Кроме того, часть субъектов информационной сферы осуществляет деятельность в ее инфраструктуре, например производители информационных систем и технологий, средств их обеспечения, а также собственники этих систем и средств.

Среди производителей информационных ресурсов можно выделить:

— органы государственной власти и управления различных уровней, органы местного самоуправления, формирующие правовые и управленческие документы;

— органы государственной системы статистики, обрабатывающие колоссальные потоки социально-экономической информации;

— информационные центры различных министерств и ведомств, органов власти субъектов РФ, а также межведомственные центры, формирующие информационные ресурсы и распространяющие информационные продукты соответствующего профиля;

— когнитивные структуры общества — научные и образовательные организации, аналитические центры, в которых формируются новые знания;

— предприятия и организации различных сфер деятельности;

— средства массовой информации.

В качестве примеров субъектов — производителей информационных ресурсов укажем Министерство юстиции РФ, формирующее и распространяющее базу правовых документов «Эталон», Институт научной информации в области общественных наук (ИНИОН), Всероссийский институт научной и технической информации (ВИНИТИ).

Потребителями информационных продуктов и услуг являются органы государственной власти и управления, органы местного самоуправления, предприятия и организации различных форм собственности и сфер деятельности, а также частные лица.

Характерной чертой информатизации общества является расширение информационной сферы за счет вовлечения в нее все большего числа новых субъектов. Свидетельством этого процесса служит, например, претворение в жизнь концепций электронного правительства (e-govemment), электронного бизнеса (e-business), электронной торговли (e-marketing) электронного (дистанционного) образования (e-education). Информатизация вторгается и в неожиданные области: в мае 2002 г. в Москве прошел фестиваль медиаискусства «Программное обеспечение как произведение искусства, или Художественные игры с софтом», ориентированный на искусство, адекватное информационному обществу. Активность его участников была нацелена на художественное и теоретическое осмысление новой цифровой реальности, создаваемой программным обеспечением, управляющим аудио- и видеорядом, а также артистическое программное обеспечение, являющееся само по себе художественным продуктом.

Информационная инфраструктура общества кроме информационных ресурсов включает в себя также информационную индустрию, приобретающую начиная с 80-х гг. прошлого века все больший удельный вес и влияние на экономическую и социальную жизнь общества. В информационной индустрии выделяют два сектора:

1) сектор производства, переработки и распространения информации, оказания информационных услуг, называемый также информационной техносферой;

2) сектор производства информационно-коммуникационной техники и программных средств, создания информационных технологий и систем, т. е. сектор средств производства информационной техносферы.

В информационную техносферу включают:

— средства вычислительной техники и информатики, обеспечивающие возможность формирования информационных ресурсов на основе электронного представления, хранения и обработки информации;

— средства информационно-телекоммуникационных систем, обеспечивающие передачу данных по каналам связи;

— телевизионные и радиовещательные системы, а также телефонную, телеграфную и радиосвязь;

— сеть проводных, оптоволоконных, радиорелейных, спутниковых и других видов каналов связи, предназначенных для распространения информации в пространстве;

— полиграфическую, копировальную, множительную и другую технику, предназначенную для документирования и тиражирования информационных продуктов;

— средства записи и воспроизведения изображения и звука (электронно-оптические устройства отображения информации, кино- и фотоаппаратура, аудиотехника).

Уровень и тенденции развития информационной техносферы различных стран оцениваются с помощью ряда количественных показателей, как абсолютных, так и относительных (на 1000 человек населения).

В табл. 1.7 приведены взятые из различных источников значения некоторых из этих показателей для ряда ведущих стран мира и России на 1997 г.1 (верхнее число) и на 2001 г.2 К приведенным цифрам следует относиться как к ориентировочным, так как различные источники используют разные методики оценки и могут давать существенно различающиеся значения одного и того же показателя.

Анализ показателей развития информационной техносферы позволяет выявить следующие тенденции:

— развитие электронных средств массовой информации приводит к вытеснению печатных средств (газет);

— происходит быстрый рост количества домашних компьютеров, число которых становится сравнимым с числом компьютеров, используемых на предприятиях и в организациях;

— в ведущих странах рост числа домашних компьютеров становится сравнимым или превышает рост числа телевизоров;

— доля граждан, охваченных спутниковым и кабельным телевещанием, в развитых странах приближается к 100%; в России в 2002 г. она составляла лишь 20%.

В 2003 г. темпы развития связи и информационных технологий значительно превысили средние показатели по стране (более 40% и 20% соответственно). Объем рынка информационных технологий в 2003 г. — 6,9 млрд долл., в том числе доля продажи аппаратных средств оценивается в 64%, услуг — в 25%, программного обеспечения — в 11%.

Об успешном развитии сектора средств производства информационной техносферы говорит тот факт, что общее количество ЭВМ превысило в 2003 г. 213 млн штук, а плотность ПК составила 9,0 единицы на 100 человек населения против 8,4 в 2002 г. В то же время начиная с 2002 г. отчетливо прослеживается не только значительное вытеснение отечественными производителями западных, но и насыщение спроса на вычислительную технику.

Объем услуг Интернета (без доступа) вырос в 2003 г. на 25% и составил 220 млн долл. Количество пользователей Интернета оценивается в 12—14 млн человек, а среднегодовой прирост числа пользователей — не менее 40% (в 2001 г. было 4,3 млн пользователей). Рост трафика Интернета превысил 180%, из них до 70% замыкается внутри России.

Темпы роста российского рынка легального программного обеспечения сохраняются в пределах 20—40%. В 2004 г. его объем вырос до 760 млн долл. (в 2002 г. — 500 млн долл.).

В 2003 г. в России было установлено 1,8 млн новых телефонов. Число абонентов сотовой связи выросло более чем вдвое и составило 36,4 млн человек. В 2004 г. планируется рост числа пользователей мобильной связи в стране до 55—60 млн.

Согласно эмпирическому закону Мура, вычислительная мощность компьютера удваивается каждые два года. При этом каждое новое поколение программ требует вдвое больше ресур- сов. Еще одно эмпирическое правило указывает, что удвоение пропускной способности каналов связи происходит каждые 10—13 месяцев. Некоторые исследователи делают из этого вывод, что мир больше любит болтать, чем думать.

Государственные, общественные и коммерческие организации, осуществляющие регулирование и воспроизводство информационной сферы, составляют еще один блок информационной инфраструктуры общества. В этом блоке можно выделить:

— органы государственной власти и управления, проводящие политику, направленную на развитие информационной сферы общества путем создания благоприятных условий для деятельности информационных субъектов, а также правовое регулирование отношений в информационной сфере;

— научно-исследовательские, проектные, опытно-конструкторские организации, проводящие теоретические и экспериментальные исследования по определению эффективной структуры и основных направлений развития информационной индустрии, созданию новых средств реализации информационных процессов и разработке перспективных информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) на их основе;

— учреждения образования, осуществляющие подготовку и повышение квалификации кадров для информационной индустрии, а также обучение широкого круга граждан эффективному использованию современных ИКТ с целью обеспечения их успешной адаптации к новым реальностям современной жизнедеятельности;

— организации, занимающиеся распространением, оптовой и розничной торговлей средствами ИКТ.

Важность процесса информатизации как ключевого фактора развития была осознана органами власти ведущих стран мира.

В 1993 г. правительство США обнародовало планы развития национальной информационной инфраструктуры как технологической основы информационного общества. В специально подготовленном докладе были перечислены основные принципы формирования информационного общества, среди которых:

— обеспечение универсального интерактивного доступа;

— обеспечение доступа к государственной информации;

— защита неприкосновенности личной жизни, безопасности и надежности сетей;

— защита прав интеллектуальной собственности;

— координация государственных усилий, поощрение частных инвестиций и помощь в технологических новациях.

В соответствии с этим докладом США взяли курс на строительство информационной супермагистрали, определяемой как совокупность всех технологий, связанных с производством, обработкой, хранением и распространением информации, включая телевидение, компьютерные сети, спутниковое вещание, мобильную связь, технологии онлайновых услуг.

Разработана стратегия и реализуются рекомендации по вхождению в информационное общество и стран Европы. В июле 1994 г. Комиссией Европейского сообщества был принят план действий «Европейский путь в информационное общество». В 1995 г. Европейская комиссия учредила Форум для обсуждения общих проблем процесса становления информационного общества. Цель работы Форума — проследить этот процесс в таких областях, как воздействие на экономику и занятость; создание новых социальных и демократических ценностей в «виртуальном сообществе»; воздействие на общественные и государственные службы; образование, обучение и переквалификация; культура и средства массовой информации, устойчивое развитие; технология и инфраструктура. В 1998—2002 гг. усилия Европейского союза (641 проект) были сконцентрированы в специальной программе «Технологии информационного общества», которая будет продолжена и в 2002—2006 гг. В качестве основных были определены следующие направления исследований:

— системы и услуги для граждан;

— новые методы работы и электронная коммерция;

— мультимедийное содержание и средства;

— технологии и инфраструктура общего пользования;

— перспективные и вновь возникающие технологии.

Практически каждая из стран Европы также имеет программу, излагающую национальную политику в деле построения информационного общества, невыполнение которой влечет потерю конкурентоспособности страны, сравнительное снижение уровня жизни, потерю темпов развития.

В июле 2000 г. «Большая восьмерка» наиболее промышленно развитых стран мира приняла Хартию глобального информационного общества, которая получила название Окинавской Хартии (по названию японского города, где она была принята). В начальных пунктах Хартии зафиксированы следующие основные положения, которые будут применяться этими странами в процессе формирования и развития информационного общества:

1. Революционное воздействие И КТ, являющихся одним из наиболее важных факторов формирования общества XXI в., касается образа жизни людей, их образования и работы, а также взаимодействия правительства и гражданского общества. И КТ становятся жизненно важным стимулом развития мировой экономики.

2. Суть стимулируемой И КТ экономической и социальной трансформации заключается в ее способности содействовать людям и обществу в использовании знаний и идей. Для более широкого использования людьми своего потенциала руководители стран «Большой восьмерки» будут принимать меры, чтобы ИКТ служили достижению целей обеспечения устойчивого экономического роста, повышения общественного благосостояния, стимулирования социального согласия, укрепления демократии, прозрачного и ответственного управления, международного мира и стабильности.

3. Все люди повсеместно должны иметь возможность пользоваться преимуществами глобального информационного общества. Его устойчивость основывается на стимулирующих развитие человека демократических ценностях, включая свободный обмен информацией и знаниями.

4. Усилия правительств будут направлены на укрепление политики и нормативной базы, стимулирующей конкуренцию и новаторство, оптимизацию глобальных сетей, борьбу со злоупотреблениями, подрывающими целостность сети, сокращение разрыва в цифровых технологиях, инвестирование в людей, обеспечение глобального доступа и участия в этом процессе.

5. Хартия является прежде всего призывом ко всем как в государственном, так и в частном секторе ликвидировать международный разрыв в области информации и знаний. Солидная основа политики и действий в сфере ИКТ может изменить методы взаимодействия стран по продвижению социального и экономического прогресса во всем мире.

В разделе Хартии, посвященном использованию возможностей цифровых технологий, указывается на необходимость реализации полных экономических, социальных и культурных преимуществ информационного общества и выделяются ключевые направления работы, среди которых:

— проведение экономических и структурных реформ в целях создания обстановки открытости, эффективности, конкуренции и использования нововведений, дополняемых мерами по адаптации на рынках труда, развитию людских ресурсов, обеспечению социального согласия;

— рациональное управление макроэкономикой, способствующее более точному планированию со стороны деловых кругов и потребителей, и использование преимуществ новых информационных технологий;

— разработка информационных сетей, обеспечивающих быстрый, надежный, безопасный и экономичный доступ с помощью конкурентных рыночных условий и соответствующих нововведений;

— развитие людских ресурсов, способных отвечать требованиям века информации, посредством образования и пожизненного обучения и удовлетворения растущего спроса на специалистов в области ИКТ во многих секторах экономики;

— активное использование ИКТ в государственном секторе и содействие предоставлению в режиме реального времени услуг, необходимых для повышения уровня доступности власти для всех граждан.

Отмечается также, что на правительствах лежит задача создания предсказуемой, транспарентной и недискриминационной политики и нормативной базы, необходимой для информационного общества, в соответствии со следующими основными принципами и подходами:

— содействие развитию конкуренции и открытию рынков для информационно-коммуникационных технологий, продукции и услуг;

— защита права интеллектуальной собственности на информационные технологии;

— обязательство правительств использовать только лицензионное программное обеспечение;

— развитие трансграничной электронной торговли путем содействия дальнейшей либерализации, улучшения сетей, соответствующих услуг и процедур; повышение доверия потребителей к электронным рынкам;

— продвижение рыночных стандартов, включая технические стандарты функциональной совместимости;

— развитие эффективного и значимого механизма защиты личной жизни при обработке личных данных; дальнейшее развитие и эффективное функционирование электронной идентификации, электронной подписи и других средств обеспечения безопасности и достоверности операций.

Подчеркивается важность согласованных действий по созданию безопасного и свободного от преступности киберпространства, необходимость нахождения эффективных политических решений таких актуальных проблем, как несанкционированный доступ и компьютерные вирусы.

Второй раздел Хартии посвящен важному вопросу преодоления электронно-цифрового разрыва внутри государств и между ними. Для обеспечения всеобщего доступа к информационным и коммуникационным сетям предлагается:

— содействовать установлению благоприятных рыночных условий, необходимых для предоставления населению информационных услуг;

— обеспечивать возможность доступа через учреждения, открытые для широкой публики;

— совершенствовать сетевой доступ, в особенности в отсталых городских, сельских и отдаленных районах;

— уделять особое внимание нуждам и возможностям людей, обладающих меньшей социальной защищенностью;

— содействовать дальнейшему развитию «удобных для пользования» технологий, включая мобильный доступ к Интернету, более широкому использованию бесплатного общедоступного информационного наполнения и открытых для всех пользователей программных средств, соблюдая при этом права на интеллектуальную собственность.

Констатируется, что стратегия развития информационного общества должна сопровождаться развитием людских ресурсов, для чего «Большая восьмерка» берет обязательство предоставить всем гражданам возможность освоить и получить навыки работы с ИКТ посредством образования, пожизненного обучения и подготовки.

Два заключительных раздела посвящены вопросам эффективного международного сотрудничества государств, в том числе развивающихся, международных общественных и коммерческих организаций в целях активного формирования глобального информационного общества.

Естественно, что процесс информатизации различных объектов протекает неодинаково. Так, переход различных стран и регионов к информационному обществу начался в разное время и происходит разными темпами. Предполагается, что США завершат этот переход к 2020 г., Япония и страны Западной Европы — к 2030—2040 гг., Россия — к 2050 г.

Одним из основных механизмов перехода нашей страны к информационному обществу призвана стать программа «Электронная Россия» на 2002—2010 гг., реализация которой позволит:

— эффективно использовать интеллектуальный и кадровый потенциал России в сфере ИКТ;

— обеспечить гармоничное вхождение России в мировую экономику на основе кооперации и информационной открытости;

— преодолеть отставание России от развитых стран в уровне использования и развития ИКТ;

— обеспечить равноправное вхождение граждан России в глобальное информационное сообщество на основе соблюдения прав человека, втом числе права на свободный поиск, получение, передачу, производство и распространение информации, а также права на обеспечение конфиденциальности любой охраняемой законом информации, имеющейся в информационных системах.

Для достижения целей программы предусматривается решение следующих задач:

— формирование эффективной нормативной правовой базы в сфере ИКТ, регулирующей в том числе вопросы обеспечения информационной безопасности и реализации прав, гарантированных Конституцией Российской Федерации;

— повышение эффективности взаимодействия органов государственной власти и органов местного самоуправления как между собой, так и с хозяйствующими субъектами и гражданами на основе использования современных ИКТ;

— обеспечение условий для повышения эффективности и более широкого использования ИКТ в экономической и социальной сфере;

— повышение уровня подготовки и переподготовки кадров за счет совершенствования образования на базе ИКТ;

— содействие развитию независимых средств массовой информации посредством стимулирования внедрения ИКТ в их деятельность;

— содействие развитию телекоммуникационной инфраструктуры и возможностей подключения к открытым информационным системам для граждан и хозяйствующих субъектов, а также существенное повышение качества предоставляемых услуг в этой области;

— формирование единой информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, необходимой для совершенствования работы органов государственной власти и местного самоуправления, предприятий и других организаций;

— формирование условий, необходимых для широкого использования на товарных рынках России механизмов электронной торговли, способствующих ускорению продвижения товаров (услуг), поддержанию стабильного воспроизводства, удовлетворению нужд потребителей и повышению эффективности управления поставками продукции для федеральных государственных нужд.

Информацией называют сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах независимо от формы их представления. Данные — это удобная форма представления информации, а информация — это полезное содержание данных. Тип данных определяет не только способы представления информации для ее хранения, передачи и обработки, но и набор операций, которые можно производить с этими данными.

Работа с большими наборами данных легче автоматизируется, если элементы данных расположены в наборе в соответствии с некоторыми правилами, образуя заданную структуру данных.

Основными свойствами (показателями качества) информации являются ее ценность, полезность, понятность и доступность.

Информация проявляется в информационных процессах. Наиболее общими информационными процессами являются регистрация, распространение и использование информации. Разновидностями системной организации реализации информационных процессов являются информационные технологии и информационные системы. Информационная технология — системно организованная совокупность методов и способов реализации информационных процессов на базе определенного класса инструментальных средств. Автоматизированная информационная система — это взаимосвязанная совокупность информации, автоматизированных информационных технологий, а также обеспечивающих их реализацию программно-техничес- ких средств и специалистов, предназначенная для эффективного выполнения комплекса работ, необходимых в деятельности пользователя АИС.

Для успешного информационного взаимодействия человека с компьютером необходимо уметь кодировать все типы информации: текстовую, графическую, аудио- и видеоинформацию.

Основой представления информации в современных компьютерах и других цифровых устройствах является двоичный код, состоящий из двух символов: 0 и 1.

Алгоритмическую обработку информации в информационной системе можно моделировать с помощью взаимодействующих с пользователем вложенных абстрактных машин. Любой алгоритм можно представить с помощью трех базовых конструкций структурного программирования: «следование», «ветвление» и «цикл-пока».

В истории развития цивилизации выделяют шесть информационных революций, заключавшихся в кардинальном изменении средств и способов хранения информации, а также объема информации, доступной активной части населения. Шестая информационная революция, происходящая в настоящее время, вызвана формированием и развитием глобальных информационно-ком- муникационных сетей, охватывающих все страны, проникающих в каждый дом, на каждое рабочее место, вызывающих коренные изменения в организации производственной, торговой и иной профессдсжальной деятельности.

Сферу общественной и человеческой деятельности, направленной на удовлетворение информационных потребностей, называют информационной сферой. В нее входят субъекты, осуществляющие деятельность по реализации информационных процессов, потоки создаваемой и потребляемой информации, информационная инфраструктура, включающая информационные ресурсы общества, информационную индустрию и системы регулирования и воспроизводства информационной сферы.

Контрольные вопросы

1. Что характеризуют прагматический, семантический и синтаксический аспекты информации?

2. В чем заключается отличие информации от данных?

3. Назовите три основных типа структур данных и поясните соответствующие им способы адресации.

4. Что такое информационный процесс?

5. Как представляется в двоичном коде текстовая информация?

6. Как представляется в двоичном коде графическая информация?

7. Что такое алгоритм и каковы его основные свойства?

8. Что такое абстрактная машина и в чем заключается ее взаимодействие с пользователем?

9. Опишите основные базовые конструкции структурного программирования.

10. Назовите основные черты каждой из информационных революций.

11. Что такое информационная сфера и каков ее состав?